La tectonique globale des plaques

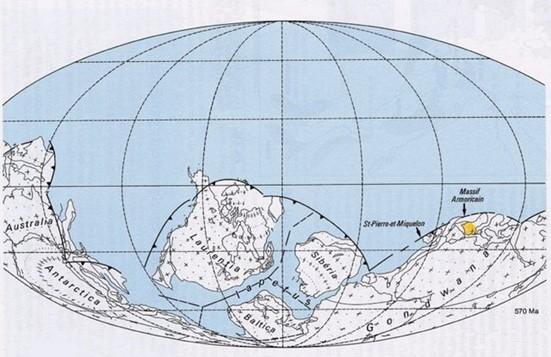

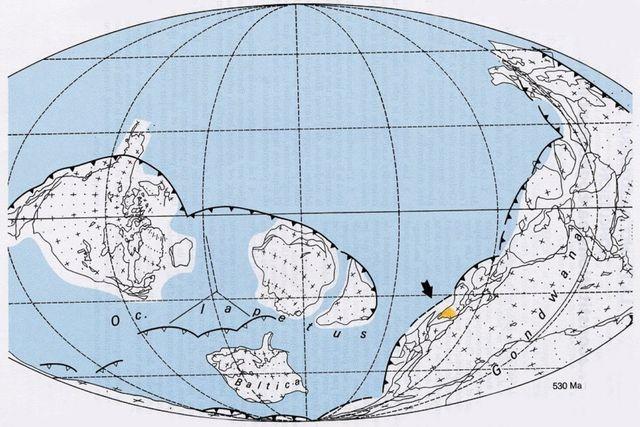

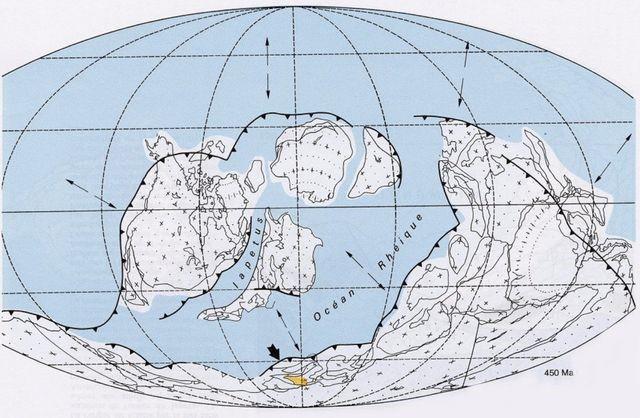

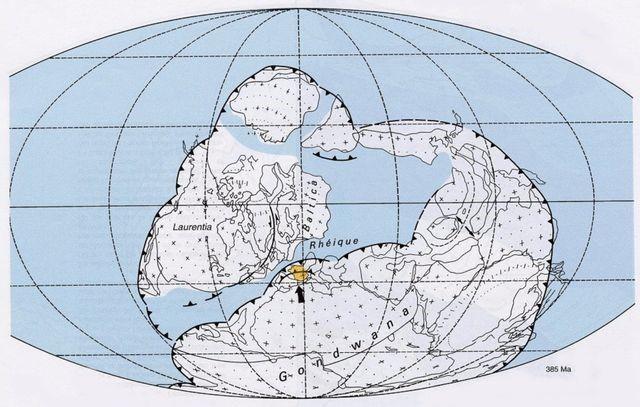

L’histoire géologique de la France métropolitaine est vue ci-dessous dans le cadre global de la tectonique des plaques. Cette histoire s’appuie sur les cartes paléogéographiques de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD).

Sommaire de l’article :

- De la naissance de la Terre à la fin du Protérozoïque

- Le Paléozoïque (-540 à -250 Ma)

- Le Mésozoïque ( -250 à -65 Ma)

- Le Cénozoïque ( -65 à -2,5 Ma)

- Le Quaternaire ( -2,5 Ma à l’actuel)

De la naissance de la Terre à la fin du Protérozoïque

La planète Terre est âgée d’environ 4,5 milliards d’années (4500 Ma). Sa physionomie exacte à cette époque est encore une énigme. Il faut attendre presque 4 milliards d’années et la mise en place des océans pour avoir une idée plus précise de celle-ci.

Vers -640 Ma, les terres émergées forment un seul continent, appelé Rodinia. Sa situation n’est pas vraiment connue ; il se situait probablement à proximité du pôle Sud actuel. Les premiers reliefs sont érodés dès le Protérozoïque supérieur.

Ce continent Rodinia se morcelle petit à petit et un arc volcanique se forme vers -640 Ma au nord du Massif armoricain où la croûte océanique plonge sous la Pangée protérozoïque.

Un bassin d’arrière-arc à croûte océanique s’individualise (-620 à -600 Ma).

Vers -570 Ma, au Protérozoïque supérieur, les terres émergées sont encore toutes cantonnées dans l’hémisphère sud. Un océan en formation, le Iapetus, isole déjà la Laurentia (plaque d’Amérique du Nord) des autres plaques en particulier européennes.

En Europe occidentale, la géologie enregistre une collision entre deux cratons, vers -580 à -540 Ma. Vers -540 Ma, une distension d’avant-pays permet l’injection de granites dans les sédiments qu’ils métamorphisent.

C’est la fin de l’orogenèse cadomienne dont il reste quelques témoins géologiques en France (Deux-Sèvres, ..).

-570 Ma (Briovérien supérieur)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-570 Ma (Briovérien supérieur)

Le Paléozoïque (-540 à -250 Ma)

Cambrien

La Pangée se morcelle par la très forte dynamique d’extension de l’océan Iapetus. La France est constituée alors de deux ensembles cratoniques différents : la partie nord de la France et le Brabant, qui appartiennent au craton Anglia. Ce craton se situait à environ 1 500 km à l’ouest de la Bretagne, au-delà de la péninsule ibérique.

L’autre partie de la France se trouvait au nord-ouest du Gondwana, près du Tropique du Capricorne, comme l’atteste les dépôts marins des actuelles Montagne Noire et Pyrénées.

-530Ma (Cambrien)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-530Ma (Cambrien)

Ordovicien ( -500 à -440 Ma)

Le Gondwana poursuit sa rotation horaire amorcée à la fin du Cambrien. L’océan Iapetus tend à disparaître en poursuivant la subduction de sa croûte océanique sous la Laurentia. L’océan Rhéique, en revanche, s’ouvre rapidement, son plancher plongeant vers le sud-est. L’Europe du Nord, l’Angleterre, Terre-Neuve et le Brabant dérivent alors vers le Nord-Est et le reste de la France vers le Sud dans le domaine périglaciaire (latitude 70°).

En France, tous les reliefs cadomiens sont pénéplanés. La

transgression

marine ordovicienne recouvre tout le craton (mer marginale Centralienne).

Le «

Grès

armoricain » se dépose. Des

altérites

continentales sont parfois remaniées, ce qui donne aux formations détritiques une teinte rouge caractéristique.

-450 Ma (Ordovicien supérieur)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-450 Ma (Ordovicien supérieur)

Silurien ( -440 à -410 Ma)

Au cours du Silurien, l’évènement essentiel est la collision de la Laurentia – Groënland avec la Baltica. C’est le début de la formation de la chaîne calédonienne en Scandinavie. La dernière phase de l’orogénèse calédono-acadien est datée du Dévonien moyen en Grande-Bretagne.

En France, le socle limousin enregistre les premiers effets d’un métamorphisme de haute pression dans une zone de subduction. Il affecte les Unités Supérieure et Inférieure des Gneiss. Le phénomène va perdurer jusqu’à la fin du Dévonien inférieur.

Dévonien (-410 à -355 Ma)

Au Dévonien, les reliefs de la chaîne calédonienne sont érodés en milieu équatorial et tropical ; c’est l’époque du dépôt des « Vieux

Grès

Rouges » (Dévonien inférieur à moyen).

En France, la poursuite de la subduction de l’océan Rhéique et la remontée d’ensemble du Gondwana vers le Nord, provoquent la fermeture de la mer centralienne et, en partie, de l’océan rhéique.

La région Nouvelle-Aquitaine correspond alors à une zone de confrontation entre le continent Gondwana au sud et celui des Vieux Grés Rouges au nord.

Le craton cadomien est découpé par des failles qui le structure en horsts et grabens.

Au Dévonien moyen, en marge des terres émergées, des calcaires se déposent. Ce sont en particulier les calcaires récifaux du Givétien. Dans le Massif central, les calcaires seront recouverts par des débris associés à des venues magmatiques indiquant un domaine très instable.

En Normandie, les derniers dépôts peu épais du Dévonien sont très riches en débris de végétaux et annoncent une

régression

généralisée.

Le nord de la France est particulièrement affecté par la collision de la Baltica avec la Laurentia, qui correspond à l’orogénèse calédonienne. Des dépôts dévoniens sont transgressifs et discordants sur un substratum plissé.

En Limousin, un métamorphisme Barrowien de haute pression, caractéristique d’une collision, va succéder au métamorphisme d’âge Dévonien inférieur.

-385 Ma (Dévonien moyen)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-385 Ma (Dévonien moyen)

Carbonifère (-355 à -295 Ma)

La fin du Dévonien et la base du Carbonifère sont marquées par une tendance régressive de la mer. Au Tournaisien (Carbonifère inférieur) se déroule un phénomène transgressif généralisé, très localisé dans le temps et extrêmement étendu. On en observe des traces actuellement sur la plupart des continents.

Le Carbonifère inférieur et « moyen », du Tournaisien au Namurien, est principalement caractérisé par des dépôts calcaires, parfois récifaux, particulièrement développés dans les Ardennes et les Asturies (nord de l’Espagne).

Au Namurien, puis au Westphalien, se développe une sédimentation

détritique

: les accumulations schisto-gréseuses du

faciès

« Culm ». Ce

faciès

, produit par le démantèlement de reliefs, est surtout caractérisé par l’abondance des micas blancs traduisant une sédimentation relativement immature.

Au cours du Carbonifère, on assiste à la fermeture de l’océan Rhéique, ce qui provoque la

surrection

de la chaîne hercynienne septentrionale. La chaîne de l’Oural naît de la collision de la Baltica avec la Siberia–Kazakstania. Mais la formation de la chaîne hercynienne est aussi dépendante du « coulissage » du Gondwana qui poursuit toujours sa rotation horaire, ce qui place la France à cette époque au niveau de l’équateur. Parallèlement, une ouverture s’amorce au Nord de l’Arabie– Inde–Australie.

Cette orogénèse est donc associée à des décrochements de grandes failles. Conjointement, s’ouvrent des bassins distensifs, du type « pull-apart ».

Au Carbonifère supérieur, la France est presque totalement émergée en bordure des reliefs qui viennent de se former. Des sédiments détritiques s’accumulent dans des fosses fortement subsidentes : au nord le

bassin

houiller anglo-franco-belge, au sud le

bassin

des Asturies, mais aussi les dépressions lacustres des zones montagneuses. L’abondance des restes végétaux est due à l’exubérante végétation qui se développe sous climat équatorial.

Parallèlement à d’intenses phases de plissements et de fracturations, le Carbonifère correspond aussi à un paroxysme magmatique initié en Limousin dès le Dévonien supérieur, avec des magmas essentiellement calco-alcalins et des bassins houillers du Limousin vers 300 millions d’années.

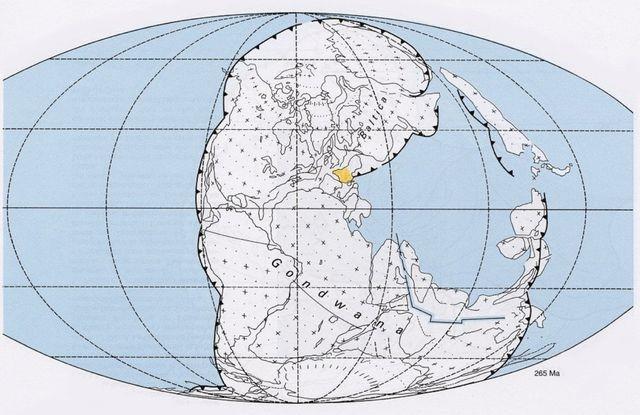

Permien (-295 à -250 Ma)

La Pangée est presque entièrement ressoudée. Seules, quelques masses dispersées, qui formeront l‘Extrême-Orient, subsistent à l’est où s’ouvre un océan, la Téthys. Les produits de l’érosion des reliefs hercyniens s’accumulent en vastes épandages détritiques de teinte rouge, les « Nouveaux

Grès

Rouges » dans des bassins continentaux.

En France, située dans l’hémisphère nord et subissant un climat désertique, ces bassins amorcent la formation des futurs bassins de Paris et d’Aquitaine.

Ce sont des grabens bordés de failles souvent décrochantes, associées aux ajustements fini-hercyniens entre Oural et Appalaches. Des

faciès

évaporitiques se développent localement.

Le Permien correspond à des dépôts continentaux épais, associés à un volcanisme puissant. Des dépôts volcanosédimentaires sont également enregistrés dans le domaine pyrénéen.

C’est à cette période que se forme le

bassin

de Brive avec une sédimentation continentale et composée de

grès

. Les

grès

du

bassin

de Brive sont variés mais les

grès

rouges sont ceux qui font sa renommée.

-265 Ma (Permien inférieur à moyen)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-265 Ma (Permien inférieur à moyen)

Le Mésozoïque ( -250 à -65 Ma)

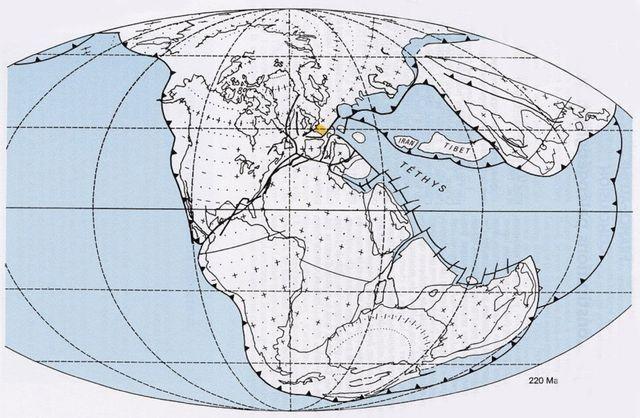

Trias ( -250 à -203 Ma)

La Téthys, en pleine expansion, repousse le Tibet et l’Iran vers l’Asie, et l’ensemble de la Pangée dérive vers le Nord. Une distension s’amorce entre l’Amérique du Nord et l’Afrique–Amérique du sud, prémices de l’ouverture de l’Atlantique.

La France, située au sud du Tropique du Cancer, est largement émergée. Dans les bassins en distension, des dépôts évaporitiques détritiques et argileux rougeâtres, dus au climat désertique, continuent de s’accumuler.

Vers -210 Ma, un évènement exceptionnel a lieu sur le socle cristallin du Limousin. Un astéroïde s’écrase entre Rochechouart et Chassenon dont l’édifice (astroblème) est visible. L’impact concentrique est composé de roches en parties fondues (impactites à Babaudus) et des brèches de différents types (Chassenon, Montoume ou Rochechouart) dispersées autour se retrouvent à l’

affleurement

vers l’Ouest (Videix).

-220 Ma (Trias supérieur)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-220 Ma (Trias supérieur)

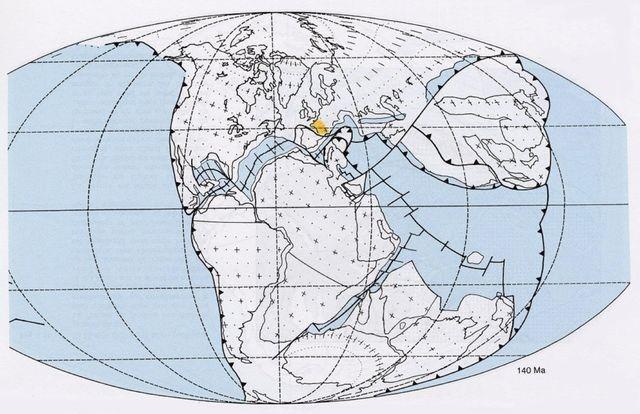

Jurassique (-203 à -135 Ma)

Durant le Jurassique, le sud de la Chine et le sud-est asiatique se rapprochent de la Chine du nord ; c’est la période d’expansion de la Téthys et de l’ouverture de l’Atlantique Nord.

La France est toujours proche du Tropique du Cancer et la mer revient sur les reliefs arasés durant le Lias.

L’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine va alors connaitre une phase d’immersion marine qui se généralise avec l’immersion du Seuil du Poitou au Toarcien. Mais, au Toarcien supérieur, on décèle déjà dans la sédimentation un début de baisse du niveau marin.

Une plateforme carbonatée va alors s’installer à la fin du Toarcien et va perdurer durant tout le Dogger, puis se morceler au Callovien sous l’effet d’une tectonique distensive.

La sédimentation carbonatée enregistre un nouvel approfondissement des environnements marins, qui va se confirmer à l’Oxfordien par le dépôt des marnes à spongiaires et plus généralement par une sédimentation argilo-

calcaire

.

Des apports détritiques à la fin du Kimméridgien et l’apparition d’évaporites (

faciès

purbeckien) dans le pays bas-charentais au cours du Tithonien, annoncent l’émersion complète du Seuil du Poitou.

-140 Ma (Oxfordien supérieur)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-140 Ma (Oxfordien supérieur)

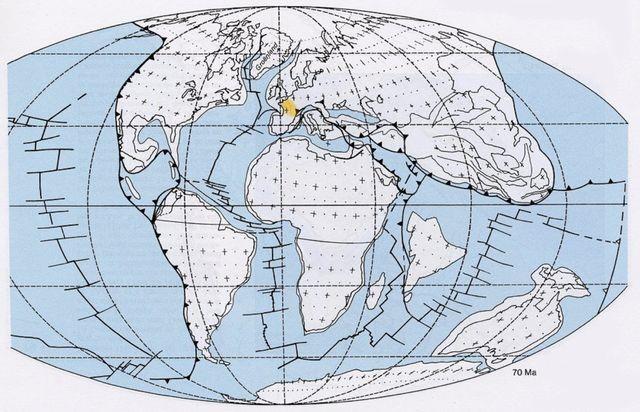

Crétacé ( -135 à -65 Ma)

Au Crétacé, l’ouverture de l’Atlantique sud morcelle le Gondwana. L’Antarctique et l’Australie se détachent de l’Afrique et de l’Inde qui, avec Madagascar, s’écarte de l’Afrique. L’Inde amorce sa remontée vers le Nord. L’Asie du sud rejoint la Chine du nord, la Sibérie et l’Europe par la subduction de la Téthys. A la fin du Crétacé, la collision de l’Afrique et de l’Europe donne naissance aux Alpes autrichiennes et au golfe de Gascogne par rotation de la plaque Ibérique et coulissage suivant l’axe futur des Pyrénées.

Le Nord de la région Nouvelle-Aquitaine est entièrement exondée au Crétacé inférieur du fait de la forte

surrection

de l’épaulement nord-est du rift du golfe de Gascogne (déformations anté-albiennes). Seuls les bassins profonds situés au Sud de l’Aquitaine (Parentis, Adour-Mirande), demeurent en domaine marin.

Au Crétacé supérieur, la mer revient progressivement sur l’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine, en dehors des massifs anciens. Le Seuil du Poitou est également probablement également recouvert au Turonien inférieur. La dernière partie du Crétacé supérieur est marquée par une nouvelle tendance au retrait de la mer.

-70 Ma (Maastrichtien)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-70 Ma (Maastrichtien)

Le Cénozoïque ( -65 à -2,5 Ma)

Paléogène au Néogène (-65 à -2,5 Ma)

L’Afrique poursuit sa migration vers le Nord, entraînant la collision de l’Ibérie avec l’Europe et donnant naissance aux Pyrénées.

L’Amérique du sud s’accole à l’Amérique du Nord par l’arc des Antilles et l’Inde percute l’Asie pour former l’Himalaya.

L’Australie se dirige vers le Nord et s’écarte de l’Antarctique qui migre vers le pôle Sud.

C’est à l’Eocène moyen qu’a lieu le paroxysme de la compression pyrénéenne. Toutefois, les premiers plissements et jeux de failles sont apparus en Charente dès le Crétacé supérieur.

A l’Eocène, la mer s’est retirée au sud et au nord de la région qui est en grande partie émergée et soumise à l’érosion.

L’Oligocène enregistre une

subsidence

lithosphérique avec formation de nombreux bassins distensifs. Cet abaissement lithosphérique (synforme nord-européen) serait lié à la poussée alpine, avec son bourrelet périalpin, face à l’épaulement nord-Atlantique.

Au Miocène moyen, la

subsidence

lithosphérique atteint son paroxysme. Des bras de mer s’installent localement avec des dépôts de faluns (Amberre). Au Miocène supérieur, la compression « alpine » provoque un bombement lithosphérique qui se traduit par une intense phase d’altération.

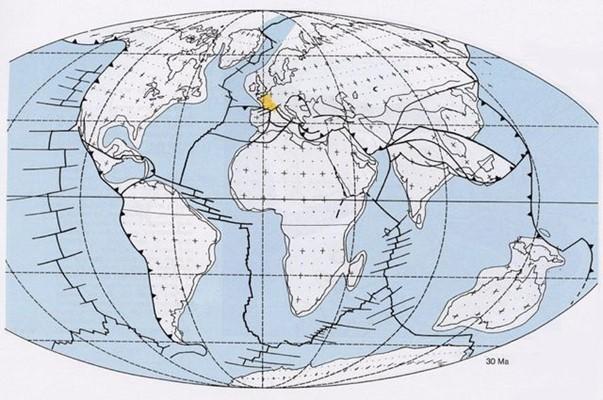

-30 Ma (Rupélien)

Carte paléogéographique de C. Scotese extraites de « Géologie et géodynamique de la France » (J. Dercourt, éd. DUNOD)

-30 Ma (Rupélien)

Le Quaternaire (de -2,5 Ma à l’actuel)

Le Quaternaire est surtout marqué par une succession de périodes glaciaires. Les terrasses alluviales sont le témoignage de ces épisodes climatiques.

Au cours de la dernière glaciation, il y a 18 000 ans, les glaciers s’étendaient sur tout le nord de l’Europe. Le niveau de la mer était à plus de 120 m au-dessous du niveau actuel. Le littoral était donc situé à plusieurs dizaines de kilomètres du rivage actuel, sur le plateau continental. Les cours d’eau avaient un cours bien plus long qu’à l’actuel et circulaient dans des vallées plus ou moins profondes.

A l’époque flandrienne (environ -12 000 ans), la fonte des glaces entraîne la remontée du niveau de la mer. Le phénomène transgressif qui en résulte, il y a environ 6 000 ans, s’étend bien à l’intérieur des terres actuelles. Les vallées sont comblées par des dépôts marins et/ou fluviatiles. Les marais littoraux se forment alors.

Enfin, l’histoire géologique la plus récente (quelques milliers d’années) voit la construction des édifices dunaires sur certains littoraux.