Surveillance quantitative

Surveillance de la piézométrie

Le niveau piézométrique d’une nappe s’établit en fonction de la quantité d’eau qui entre dans la nappe (par infiltration notamment) et de la quantité qui en sort vers les rivières et vers d’autres aquifères, ainsi que celle qui est extraite par les ouvrages de prélèvement . Dans les nappes libres, en période de recharge (automne et hiver), le niveau de l’eau dans l’ aquifère monte. Dès que la recharge cesse, le niveau baisse : c’est l’étiage de la nappe .

Les variations saisonnières de la profondeur du niveau d’eau des nappes captives profondes sont généralement moins marquées que dans les nappes libres. En effet, le processus de recharge de certaines nappes profondes peut avoir une inertie telle qu’il atténue, voire annule, les fluctuations saisonnières. Mais ces nappes profondes sont souvent plus sujettes à des baisses importantes et parfois non réversibles du niveau d’eau.

Dans le cas des nappes libres peu profondes, en période de fortes précipitations, le niveau d’eau peut parfois remonter jusqu’au niveau du sol : on parle alors d’inondation par remontée de nappe . Ce phénomène se rencontre dans les grands bassins sédimentaires où les cours d’eau ont creusé des vallées marquées. Les inondations sont lentes à se créer et à se résorber : elles durent jusqu’à ce que l’excès d’eau stocké par la nappe se soit écoulé.

Pour en savoir plus sur le processus de circulation de l’eau dans le sol, son stockage dans les aquifères, en quelle quantité elle peut être utilisée… vous pouvez consulter le document réalisé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le BRGM dans le cadre d’une exposition sur « les eaux souterraines ».

Elles sont constituées de panneaux qui peuvent être prêtés gratuitement aux enseignants, associations ou collectivités sur demande.

Pour surveiller l’état quantitatif des eaux souterraines, il est nécessaire de mesurer les niveaux piézométriques des nappes . Les moyens de surveillance (matériel et fréquence des mesures) sont alors adaptés au type et à la réactivité de la nappe .

Le niveau

piézométrique

est exprimé en tant que profondeur mesurée par rapport à un repère (le plus souvent le somment du tubage pour les forages et les

puits

, ou le sol).

Cette profondeur d’eau mesurée est traduite en cote altimétrique, exprimée en mètres NGF (Nivellement Général de la France : système de référence altimétrique français). Le « niveau zéro » de référence est celui du niveau moyen de la mer à Marseille.

Pour les nappes libres, la méthode consiste à mesurer la profondeur à laquelle se trouve le niveau de l’eau par rapport au sol. On mesure alors la hauteur d’eau, ou la hauteur piézométrique . Les mesures se font dans des ouvrages réalisés spécialement pour la surveillance (piézomètres) ou dans des ouvrages déjà existants (forages, puits , …). Les eaux au sein de ces aquifères circulent et se renouvellent généralement assez rapidement.

Piézomètre : ouvrage permettant de mesurer la profondeur à laquelle se situe la nappe d’eau souterraine par rapport au sol.

© BRGM

La piézométrie peut être mesurée ponctuellement grâce à une sonde manuelle, ou en continu à l’aide d’un enregistreur automatique. Les données enregistrées peuvent être récupérées manuellement lors des campagnes piézométriques, ou elles peuvent être télétransmises pour les sondes les plus perfectionnées.

Récupération des données d’une sonde piézométrique à enregistrement automatique, installée dans un forage

© BRGM

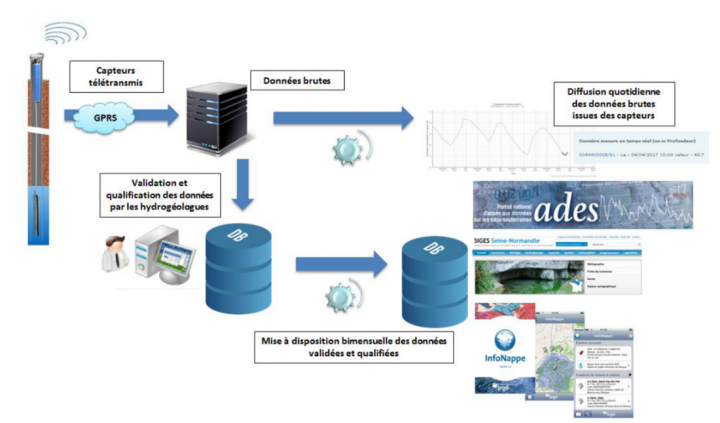

Schéma illustrant le principe de la télétransmission des données en GPRS (méthode de transfert de données sur les réseaux de téléphonie mobile) et leur traitement, source : rapport BRGM /RP-68969-FR

© BRGM

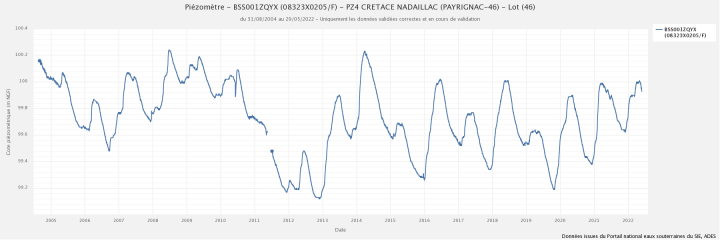

Les données récoltées permettent de créer une chronique piézométrique et de suivre l’évolution de la nappe dans le temps (cf. exemple de graphique ci-dessous).

Exemple d’une chronique piézométrique : ouvrage n°BSS001ZQYX (Lot - 46), issue de la base de données ADES

© BRGM

Dans le cas où la nappe se trouve prisonnière ( nappe captive) entre deux couches géologiques imperméables, l’eau peut être confinée à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Si un forage perfore la formation imperméable qui surmonte l’ aquifère , l’eau s’élève jusqu’à un niveau d’équilibre qui peut être supérieur au niveau du sol. L’eau peut alors jaillir naturellement en surface : c’est le phénomène d’artésianisme. Dans ce cas, la surveillance du niveau de la nappe se fera à l’aide de sondes de pression. Les mesures de pression enregistrées seront ensuite converties en hauteur d’eau. Les nappes captives sont souvent profondes de quelques centaines de mètres, voire plus dans certains cas. Elles se renouvellent donc plus lentement.

Surveillance des débits

La surveillance quantitative de la ressource en eau souterraine est déterminée par le suivi des niveaux d’eau souterraine (piézométrie), mais aussi par le suivi des débits des sources.

Les débits des sources peuvent être mesurés au point d’émergence de la source elle-même, mais aussi via des mesures réalisées à l’exutoire de grands bassins versants concernés par de nombreuses émergences diffuses. Pour les zones spécifiques de socle ou les zones karstiques, les mesures de débits se font en amont immédiat de perte totale de cours d’eau.

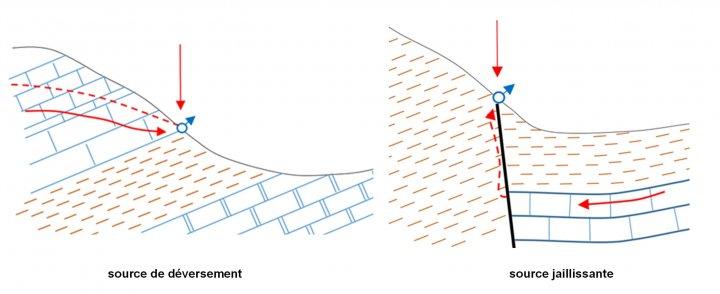

Schéma illustrant la mesure de débit pour le cas d’une source de déversement et d’une source jaillissante, source : rapport BRGM /RP-64405-FR

© BRGM

Pour mesurer la quantité d’eau qui peut sortir d’une source, le débit peut être mesuré directement à la sortie de la source à l’aide de matériel simple et adapté comme le débitmètre.

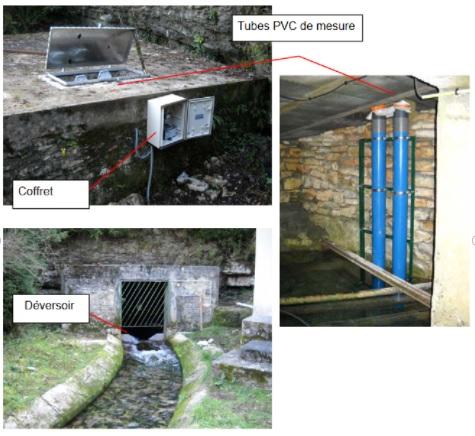

Mais une approche hydrologique (eaux de surface) peut également être adaptée pour mesurer la quantité d’eau souterraine. En effet, pour les sources à émergences diffuses, il sera nécessaire d’aménager des portions de cours d’eau pour la mise en place de stations hydrométriques. Des seuils (ouvrages hydrauliques) sont alors spécialement dimensionnés et implantés en aval de la station, afin qu’elle puisse mesurer une hauteur d’eau.

Exemple de station hydrométrique équipée d’un déversoir et d’une station de mesure des hauteurs d’eau (Station de Rigal-Bas - 08327X0007/HY)

© BRGM

Le débit pourra être calculé à partir d’une courbe de « relation hauteur-débit » aussi appelée courbe de tarage (cf. illustration ci-dessous). La courbe de tarage permet de lire directement le débit (Q) à partir de la hauteur d’eau (H) mesurée à la station ou relevée sur une échelle limnimétrique. Elle est établie à partir de jaugeages effectués par un hydromètre. Cette relation est propre à chaque site de mesure et peut varier dans le temps, en particulier à la suite d’une crue si celle-ci a modifié le lit du cours d’eau. Il est donc nécessaire de mesurer régulièrement le débit pour redéfinir cette relation.

Exemple de courbe de tarage, extrait de la plaquette « L’hydrométrie » réalisée par la DREAL Occitanie

© DREAL Occitanie

Les stations de mesures des eaux de surface (débits en rivières) peuvent donc être intégrées dans le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines.