A la recherche des eaux souterraines

La grotte

Le BRGM et le SIGES Aquitaine (Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine) proposent de découvrir les différents accès aux eaux souterraines. Les grottes sont des cavités souterraines, formées naturellement par l’action de l’eau qui va dissoudre la roche, au fil du temps, par un phénomène physico-chimique. On les trouve généralement dans des terrains carbonatés tels que les calcaires, les dolomies ou le gypse.

© BRGM - 2015

La formation des grottes

Les grottes sont des cavités souterraines, formées naturellement par l’action de l’eau qui va dissoudre la roche, au fil du temps, par un phénomène physico-chimique. On les trouve généralement dans des terrains carbonatés tels que les calcaires, les dolomies ou le gypse. Cet ensemble de formes de surface et souterraines, résultant de la dissolution par les eaux souterraines et d’un agrandissement progressif de fissures, est dénommé un

karst

.

La dissolution de la roche apparaît lorsque l’eau de pluie, chargée en gaz carbonique, devient suffisamment acide pour mettre en solution la roche

calcaire

. Elle dissout le carbonate de calcium (CaCO3) de la roche pour former un sel dissous de bicarbonate de calcium, qu’elle transporte et évacue vers les cours d’eau.

eau + CO2 (gaz carbonique) + CaCO3 (roche) → eau + (calcium + bicarbonate)

L’eau devient acide par le CO2 atmosphérique, mais surtout via son passage dans la végétation où elle va se charger en CO2 dissout. Des remontées de fluides acides, issus du passage de l’eau dans certaines formations profondes, peuvent également provoquer une karstification, dite hypogénique [1].

L’eau sculpte ainsi les parois de la grotte et forme des concrétions de calcite par cristallisation des sels dissous pour nous offrir ces décors si singuliers : draperies, tulles, perles des cavernes, stalactites (qui tombent) ou stalagmites (qui montent)… Ces deux concrétions se rejoignent d’ailleurs parfois pour donner naissance à des colonnes.

Où trouve-t-on des grottes ?

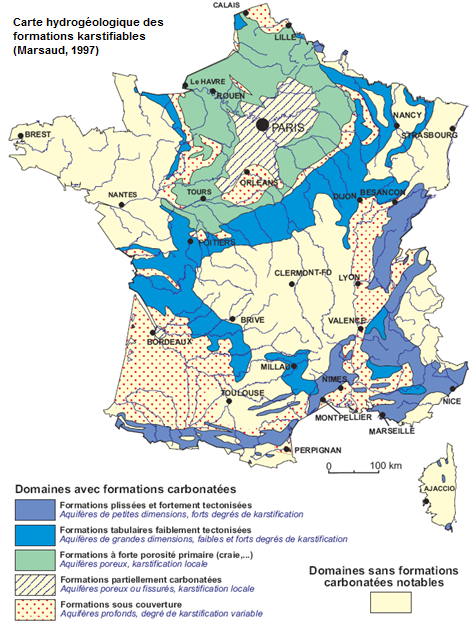

Toute roche carbonatée est potentiellement karstifiable.

Ainsi, on peut en trouver partout où les roches carbonatées sont à l’

affleurement

, par exemple en Nouvelle-Aquitaine : Charentes, Dordogne, Périgord, Entre-deux-Mers, Pyrénées… et aussi dans les formations sous recouvrement. Des cavités ont pu être détectées sous la rive gauche de la Garonne par exemple, mais elles restent inaccessibles puisqu’elles sont recouvertes par d’autres formations.

Ces cavités souterraines peuvent parfois présenter un risque d’effondrement, c’est pourquoi la surveillance de leur évolution est devenue essentielle, afin de prévenir ces risques via des outils et méthodes développés, notamment par le BRGM.

Carte hydrogéologique des formations karstifiables (Marsaud, 1997)

© BRGM

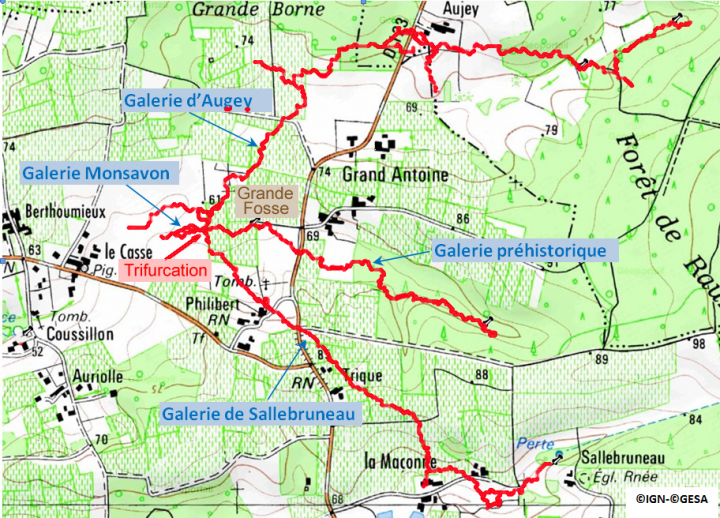

L’exemple du site du Grand Antoine à Frontenac (33)

Le réseau du Grand-Antoine est le plus vaste de l’Entre-deux-Mers, en Gironde, avec un développement de galeries d’environ 8,5 kilomètres. Il s’est formé au sein d’un

calcaire

appelé le «

Calcaire

à Astéries » et datant de l’Oligocène inférieur. Il s’agit d’un

calcaire

blanc, fissuré et fracturé, dont la

porosité

ouverte (les pores sont connectés) facilite l’écoulement des eaux et donc la dissolution de la roche. Il repose sur une formation argileuse et quasi imperméable, d’où l’appellation de «

nappe

perchée » : l’eau circulant dans cette formation ne communique pas avec les formations inférieures.

Il s’agit d’un réseau karstique jeune, datant du Pléistocène, dans lequel on peut pénétrer via plusieurs entrées se situant sur les communes de Frontenac et Blasimon. L’entrée principale se fait par « La Grande Fosse », une doline d’effondrement.

Le réseau est constitué de trois galeries principales : la « galerie préhistorique », la « galerie d’Augey » et de « Sallebruneau ». Elles drainent des rivières souterraines qui se rejoignent au niveau de la « trifurcation », pour finalement ressortir en un exutoire. Cette résurgence des eaux souterraines forme une source, appelée la source de Coussillon.

Carte IGN© avec report du développement du réseau du Grand Antoine (GESA)

© BRGM -IGN

Eglantine HUSSON,

BRGM

« Les réservoirs ou aquifères karstiques sont des cas particuliers en hydrogéologie. Ils résultent de phénomènes de dissolution qui s’opèrent au sein de la roche carbonatée. Ces phénomènes, à l’origine de la formation des grottes et des drains karstiques, engendrent des circulations d’eau plus rapides au sein du système. Si la présence de cavités donne un accès direct au milieu souterrain pour réaliser des mesures de vitesses d’écoulement, de débits ou encore réaliser des traçages et des prélèvements, cela rend difficile la gestion des ressources en eau, ainsi que leur protection vis-à-vis des pollutions de surface. C’est pourquoi la compréhension du fonctionnement de ces aquifères singuliers est essentielle. Bien sûr, il ne faut pas croire que toutes les

nappes

d’eau ressemblent à des rivières souterraines. Cette image que l’on se fait de l’eau circulant dans les grottes n’est pas représentative de tous les types de réservoir ».

[1] processus géologique ayant agi en profondeur de la croûte terrestre

La source

Le BRGM et le SIGES Aquitaine (Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine) proposent de découvrir les différents accès aux eaux souterraines. Le terme de "source" peut désigner aussi bien l’origine d’un cours d’eau (l’endroit où il prend sa source), qu’une résurgence d’eau souterraine.

© BRGM - 2015

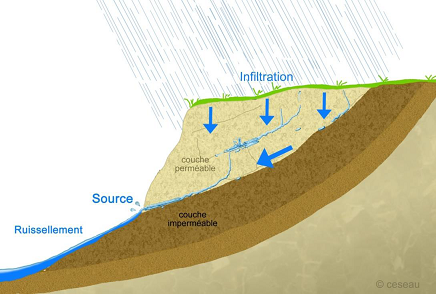

Une résurgence d’eau souterraine

Le terme de « source » a plusieurs significations, puisqu’il peut désigner aussi bien l’origine d’un cours d’eau (l’endroit où il prend sa source), qu’une résurgence d’eau souterraine.

Dans notre cas, il s’agit bien d’une résurgence, c’est-à-dire d’une eau qui sort naturellement de terre. Elle forme ou rejoint généralement un cours d’eau, mais peut aussi alimenter des mares, lacs, ou s’écouler directement en mer ou encore disparaître à nouveau dans le sol.

Certaines coulent en permanence alors que d’autres ne coulent uniquement qu’après un épisode pluvieux, une fois que la

nappe

qui l’alimente ait été rechargée.

-

source

ceseau

- Schéma d’écoulement des eaux ©CESEAU

Sources de vie… et d’urbanisation

Les sources peuvent être canalisées par l’homme pour alimenter une fontaine, un

bassin

ou toute autre construction permettant de stocker l’eau pour des utilisations anthropiques. Elles ont souvent servi de point de repère central pour l’implantation de villages ou d’infrastructures nécessitant de l’eau, comme des lavoirs ou des hôpitaux (par exemple, l’hôpital Charles Perrens de Bordeaux).

Partout dans le monde, les sources ont fait naître des croyances et légendes. On leur prête parfois des vertus magiques et curatives qui ont donné lieu au développement de cultes de guérison. Les propriétés thérapeutiques qui leur sont souvent associées sont également à l’origine du thermalisme proposé dans les environs de sources d’eaux chaudes [1].

Michel ALVAREZ, responsable des Services Techniques du centre hospitalier Charles Perrens

« Le centre hospitalier Charles Perrens à Pessac a été construit en 1890. Le choix de son emplacement a été déterminé notamment par la présence d’une source [2], en plein milieu du terrain. A cette époque, c’était la seule source d’alimentation en eau potable de l’hôpital. Un château d’eau, toujours visible, permettait de stocker l’eau et d’alimenter les chambres et les douches. L’arrivée de l’eau courante en 1907 a ensuite orientée les utilisations uniquement pour l’arrosage, puis cette source a été emmurée…

Ce n’est qu’en 2006 que nous avons redécouvert son existence ! Un

bassin

de 14 mètres de long sous nos pieds, qui permet à nouveau d’arroser le parc et les terrasses végétalisées. Avec un débit de 10 m3/heure et cette nymphée classée dans le parc qui marque son emplacement depuis le 18ième siècle, ce serait vraiment dommage de ne pas l’utiliser ».

[1] Pour en savoir plus sur les eaux thermales, lisez la balade hydrogéologique de Dax

[2] Pour en savoir plus sur la source du centre Charles Perrens

Relations nappe rivière

Le BRGM et le SIGES Aquitaine (Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine) proposent de découvrir les différents accès aux eaux souterraines. Une rivière est un cours d’eau de moyenne importance qui se jette dans une autre rivière, un fleuve ou la mer. Un fleuve, lui, est un cours d’eau important qui se jette dans la mer ou les océans. Ils constituent tout deux des milieux particulièrement riches dans lesquels cohabitent d’importantes populations animales et végétales. Les cours d’eau sont en relation directe avec les réservoirs aquifères qu’elles recoupent (formations alluviales, calcaires,…). Les nappes qu’elles contiennent peuvent soit venir alimenter le débit des cours d’eau soit être rechargée par les rivières.

© BRGM - 2015

Une rivière est un cours d’eau de moyenne importance qui se jette dans une autre rivière, un fleuve ou la mer. Un fleuve est un cours d’eau important qui se jette dans la mer ou les océans. Ils constituent tout deux des milieux particulièrement riches dans lesquels cohabitent d’importantes populations animales et végétales.

Les cours d’eau sont en relation directe avec les réservoirs aquifères qu’ils recoupent (formations alluviales, calcaires,…). Les eaux souterraines des réservoirs peuvent soit alimenter le débit des cours d’eau, soit être rechargées par ces rivières.

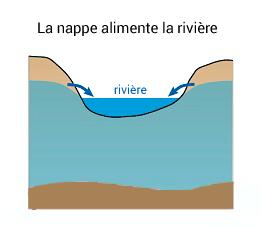

Quand la nappe alimente la rivière

En automne et en hiver, l’eau de pluie s’infiltre et vient alimenter les nappes . Cette eau s’écoule lentement jusqu’à la rivière pour alimenter son débit. L’été, c’est près de 80 à 100% du débit s’écoulant dans ces rivières qui peuvent provenir des nappes . Il est donc important de gérer convenablement les prélèvements, en amont, dans ces eaux souterraines, de façon à garantir un débit minimum dans les rivières. Celles-ci permettent en effet divers usages comme les activités ludiques ou la production d’eau potable, mais elles garantissent également la vie aquatique.

napperiviere1

ceseau

Chaque année, près de 200 litres d’eau s’infiltrent ainsi sous chaque mètre carré de notre territoire. Mais il peut s’agir localement de moins de 50 litres et, ailleurs de plus de 500 litres, en fonction du climat et des terrains en présence.

Si l’hiver est sec, la recharge des

nappes

sera faible. Un bas niveau des

nappes

peut entraîner de très faibles débits dans les cours d’eau.

Au printemps ou en été, la végétation est très active. Les pluies, qui surviennent à cette période, sont directement utilisées par les plantes. Il y a très peu d’infiltration et les

nappes

ne se rechargent généralement pas à cette période.

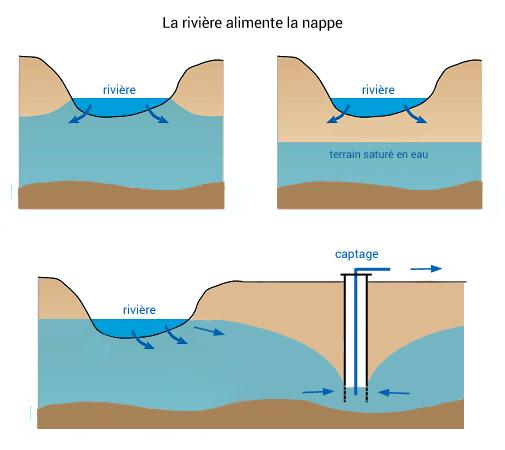

Quand la rivière alimente la nappe

Dans certains secteurs, c’est la rivière qui réalimente la nappe . Ce phénomène peut être lié à la nature des formations géologiques, à des périodes de sécheresse appauvrissant la réserve en eau des nappes , ou encore par des pompages importants dans les nappes .

-

napperiviere2

ceseau

© BRGM

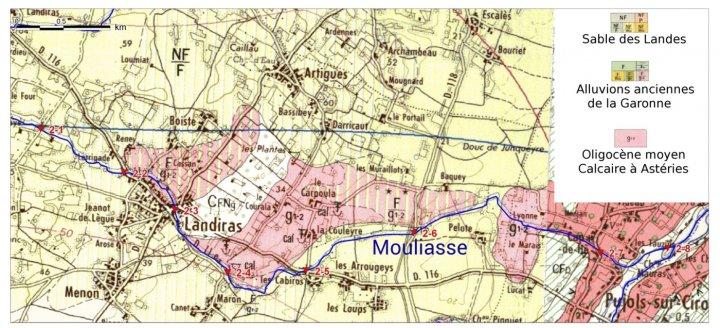

L’exemple de la Mouliasse

Le phénomène d’alimentation de la nappe par la rivière est observable dans un affluent du Ciron (La Mouliasse), en Gironde, sur la commune de Landiras.

-

napperiviere3

ceseau

Extrait de la carte géologique du secteur de la Mouliasse © BRGM

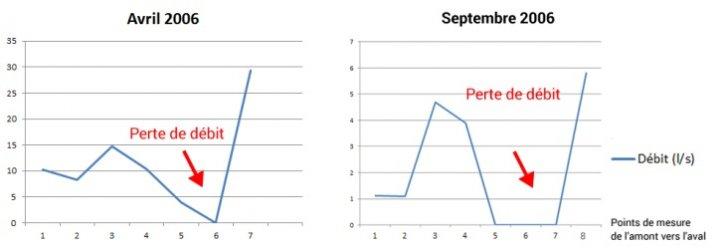

Un jaugeage de la rivière de la Mouliasse, d’amont en aval, met en évidence des pertes de débit, alors que théoriquement le débit d’une rivière est censé augmenter vers l’aval. Ce creux de débit est observable même en période de hautes eaux.

-

napperiviere4

ceseau

Evolution du débit selon les points de mesure amont / aval © BRGM

Le forage

Le BRGM et le SIGES Aquitaine (Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine) proposent de découvrir les différents accès aux eaux souterraines. Depuis l’antiquité, les hommes utilisent des puits pour capter l’eau souterraine, nécessaire à leurs besoins. Un simple trou maçonné dans le sol permet de recueillir l’eau qui y circule. Au fil du temps, les techniques se sont améliorées pour donner naissance, dès le 19ième siècle, aux techniques de forage actuel : déblais évacués au fur et à mesure, tubages, crépines… Les forages, réalisées par des entreprises spécialisées, peuvent capter des eaux très profondes, jusqu’à plusieurs milliers de mètres.

© BRGM - 2015

Le forage artésien

Le BRGM et le SIGES Aquitaine (Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine) proposent de découvrir les différents accès aux eaux souterraines. Un puits artésien est une exsurgence, formant un puits où l’eau jaillit spontanément ou par forage . L’artésianisme se produit lorsque la configuration particulière de la géologie d’un lieu et sa topographie provoquent une telle mise en pression de l’ aquifère que la ligne piézométrique "sort" du sol.

© BRGM - 2015

La sablière

Le BRGM et le SIGES Aquitaine (Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine) proposent de découvrir les différents accès aux eaux souterraines. Une gravière est une carrière dans laquelle on extrait des graviers. Utilisés bruts ou liés à d’autres matériaux, les graviers vont servir pour la construction, la couverture des sols ou la filtration. Le principe est le même pour la sablière, qui permet l'extraction de sables. Les gravières ou sablières mettent généralement à nu la nappe souterraine. De ce fait, l’eau se retrouve exposée à l’air libre, ce qui peut induire des variations géochimiques de sa composition. De même, l’extraction ou le rejet des eaux de lavage peut engendrer une variation de la qualité de la nappe .

© BRGM - 2015