Notions d'hydrogéologie

Qu'est ce que la piézométrie ?

Afin de connaitre l’état de la ressource en eau en termes de quantité, il est indispensable de surveiller la profondeur de la surface des nappes (niveau piézométrique ).

La piézométrie est la mesure de profondeur de la surface de la nappe d’eau souterraine. Elle est exprimée soit par rapport au sol en m, soit par rapport à l’altitude zéro du niveau de la mer en m NGF (Nivellement Général Français).

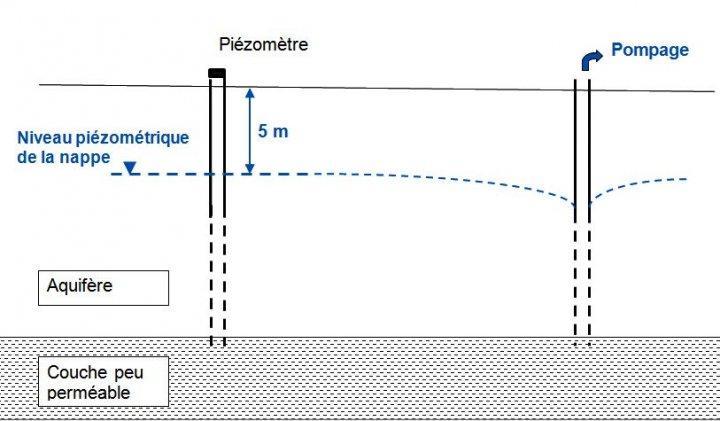

La surface de la nappe correspond au niveau piézométrique . En cas de pompage de l’eau d’un forage , le niveau de la nappe s’abaisse en formant un cône de rabattement. L’illustration suivante montre l’exemple d’une nappe située à 5 m de profondeur, et schématise l’influence d’un pompage.

-

concept-piezo1

siges

- Représentation schématique de la piézométrie

Cette profondeur peut être mesurée ponctuellement par une sonde manuelle, ou régulièrement à l’aide d’enregistreur automatique, avec télétransmission des données dans le cas le plus perfectionné. Les mesures sont réalisées dans des forages, puits ou piézomètres.

-

concept-piezo2

siges

- Mesure piézométrique à l’aide d’une sonde piézométrique

La piézométrie, qui est la retranscription cartographique de la surface de la nappe d’eau souterraine, se lit comme une carte topographique. Les courbes d’égale altitude ou isopièzes fournissent des indications sur le sens des écoulements et le gradient hydraulique (la pente) de la nappe . L’analyse des fluctuations des niveaux piézométriques permet de déterminer des cycles de recharge et de vidange de la nappe , hautes eaux et basses eaux, à des échelles de temps annuelles ou pluriannuelles.

La piézométrie est indispensable à la compréhension du comportement d’un aquifère , à sa caractérisation, à l’évaluation de ses capacités… Elle permet également de déceler des interactions dans un secteur lors de l’exploitation de différents ouvrages. Suivant les objectifs poursuivis, la piézométrie peut être mesurée à différentes échelles : autour d’un ouvrage simple jusque dans l’envergure de plusieurs nappes .

Notions d’aquifère et de nappe

La roche réservoir est une formation géologique suffisamment poreuse et/ou fissurée (pour stocker de l’eau) et perméable (où l’eau circule librement), contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable. On ne parle d’ aquifère que si la formation est capable de restituer l’eau souterraine naturellement ou par exploitation (drainage, pompage…).

La diversité des roches réservoirs, ou aquifères, combinée à celle des climats et des formes du relief, entraîne une grande variété de nappes d’eau souterraine, à la fois en taille, en profondeur et en comportement.

Les nappes d’eau souterraine ne sont ni des lacs ni des cours d’eau souterrains ; il s’agit d’eau contenue dans les pores ou les fissures des roches, saturées par les eaux de pluie qui se sont infiltrées.

Une nappe est donc l’ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d’un aquifère , dont toutes les parties sont en liaison hydraulique.

En simplifiant, l’ aquifère est le contenant (« le réservoir ») dans lequel s’écoule une nappe (le contenu).

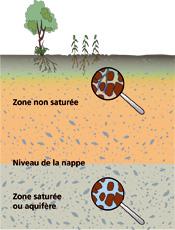

Zone non saturée et zone saturée

Les formations géologiques ont deux manières principales de contenir de l’eau. La partie superficielle des terrains, où l’eau n’est présente que sous forme d’humidité, est appelée zone non saturée. Seules les plantes, grâce au pouvoir de succion de leurs racines, sont capables d’extraire de l’eau du milieu non saturé. Dans les pores des terrains superficiels (terre végétale, limons et partie altérée des roches), l’eau est présente sous forme de films ou de gouttelettes qui partagent l’espace avec de l’air. Le teneur en eau peut être très faible, quelques pourcents du volume total des vides. : on a alors l’impression que le terrain est totalement sec.

L’eau étant soumise à la gravité, la teneur en eau augmente avec la profondeur. Lorsque la totalité du volume des vides (fissures, pores des sédiments ou des roches) est rempli d’eau, on a atteint la zone saturée : c’est l’état qui règne de manière constante dans les nappes .

concept-zns1

siges

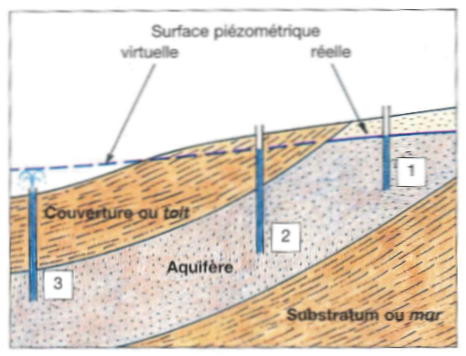

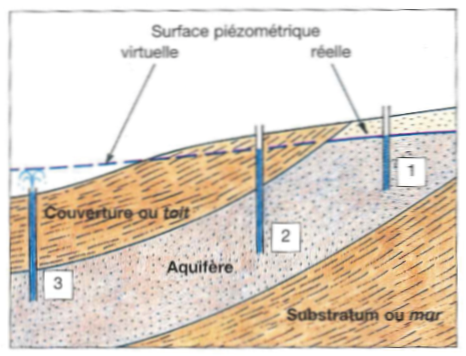

Mur et toit des nappes, niveau piézométrique

Toutes les formations géologiques ne sont pas aquifères. Si leurs propriétés rendent la circulation des eaux très difficile, on parle d’aquitard, d’aquiclude ou, par abus de langage, de formation imperméable (car elles contiennent de l’eau, mais qui circule beaucoup plus lentement). Les formations imperméables séparent les différents aquifères et donc les différentes nappes .

Si le contexte géologique présente une alternance verticale de couches perméables et imperméables, plusieurs nappes peuvent se donc superposer et être individualisées. Lorsque les nappes communiquent entre elles à travers les niveaux moins perméables, elles forment alors des systèmes aquifères multicouches.

La limite entre une formation aquifère et la formation imperméable sous-jacente est appelée mur de la nappe . La formation sous-jacente est couramment dénommée substratum de la nappe .

Dans une formation aquifère , le niveau de la nappe , appelé niveau piézométrique , correspond à l’altitude de la surface de la nappe .

La limite entre une formation aquifère et la formation imperméable sus-jacente est appelée toit de la nappe . La formation sus-jacente est couramment dénommée couverture de la nappe .

Dans le cas où la formation géologique en contact avec la surface est aquifère , la nappe n’a pas de couverture et son toit est la limite entre la zone saturée et la zone non saturée.

Ce contact avec la surface est à l’origine de la distinction entre nappes libres et nappes captives.

concept-toitmur

siges

Nappes libres et nappes captives

Les nappes libres communiquent avec la surface, et sont généralement peu profondes ; l’eau percole jusqu’à la nappe dont le niveau piézométrique monte ou baisse en fonction des précipitations. Elles se renouvellent rapidement.

Les nappes phréatiques appartiennent à cette catégorie.

-

concept- nappe

siges

- Schéma distinctif d’une nappe libre ou captive (source Guide pour une bonne pratique des forages en région Nord-Pas-de-Calais)

Les nappes captives sont comprises entre deux couches géologiques imperméables qui confinent l’eau sous pression. L’eau étant soumise en tout point à cette pression, supérieure à la pression atmosphérique, le niveau piézométrique de la nappe est donc supérieur au toit de l’ aquifère . Dans certains cas, le niveau piézométrique peut être supérieur à l’altitude topographique et l’eau peut alors jaillir dans des forages dits artésiens. On parle de nappe artésienne .

Les nappes captives sont souvent profondes, jusqu’à quelques centaines de mètres voire plus. Leur alimentation provient essentiellement de la zone affleurante de l’ aquifère , elles se renouvellent donc plus lentement. Lorsque moins de 5% de ces eaux sont renouvelées à l’année, ces nappes sont dites fossiles.

-

concept-nappe2

siges

- Forage artésien et jaillissant

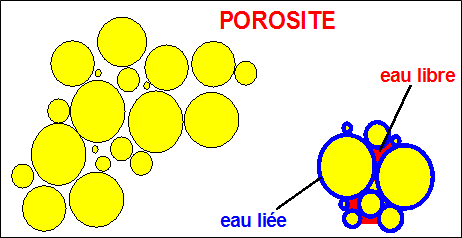

Porosité

Les formations géologiques, des plus meubles aux plus compactes, contiennent toutes des espaces vides résiduels entre les grains ou blocs qui la constituent. La

porosité

(w) d’une roche correspond au ratio entre le volume des « vides » dans la roche et le volume total. Cette

porosité

varie de quelques pourcents dans une roche compacte et massive (par exemple, un basalte massif) à plus de 40% dans des argiles.

C’est dans ces espaces « vides » que l’eau va s’accumuler pour former les

nappes

.

Néanmoins, seule une partie de l’eau contenue dans les formations géologiques est disponible pour les écoulements. En effet, une partie de l’eau contenue au sein des pores est liée aux grains de la roche par des forces de capillarité. On l’appelle l’eau liée, par opposition à l’eau disponible pour les écoulements, dénommée l’eau libre.

-

concept-porosite1

siges

- Porosité , eau libre et eau liée (© BRGM )

Loi de Darcy et perméabilité : vitesse d’écoulement de la nappe

La vitesse d’écoulement de la nappe est liée au gradient hydraulique et à la perméabilité de l’ aquifère . Celle-ci se définit comme la faculté de la roche à se laisser traverser plus ou moins facilement par l’eau.

La

perméabilité

des roches a été étudiée par le savant dijonnais Henry Darcy. En 1856, il établit expérimentalement en mesurant le débit d’eau s’écoulant à travers un massif de

sable

que « le volume débité est proportionnel à la charge et en raison inverse de l’épaisseur de la couche traversée ».

Le rapport entre la charge ou différence de niveau d’eau et l’épaisseur de la couche traversée correspond au

gradient

hydraulique.

La constante de proportionnalité, qui dépend du milieu poreux, a été baptisée

perméabilité

ou coefficient de Darcy (K).

En divisant le débit par la section du massif sableux, on obtient une vitesse fictive du fluide à la sortie du massif. Cette vitesse est appelée vitesse de filtration ou vitesse de Darcy (U) et correspond à la vitesse d’écoulement de la

nappe

.

La loi de Darcy peut donc se résumer ainsi : U = K . grad h .

Le gradient hydraulique étant sans unité, la perméabilité a la dimension d’une vitesse et s’exprime donc en mètres par seconde. Comme les valeurs sont généralement très faibles, on utilise le système des puissances de 10 : ainsi 10-3 m/s correspondent à une vitesse de 1 mm/s, soit 86,4 m/j.

Porosité cinématique et vitesse réelle des écoulements souterrains

La vitesse de Darcy peut être assimilée à une vitesse fictive : on considère que l’écoulement se produit au travers d’une section de terrain où roche et pores sont pris en compte globalement, comme si toute la section était traversée. En réalité, comme l’eau ne passe que par les pores, la vitesse dans les interstices est plus importante que celle, fictive, issue du calcul effectué selon la loi de Darcy, au travers de toute la section de terrain, grains de roche et pores compris.

L’ensemble des vides disponibles pour l’écoulement est appelé porosité cinématique (wc). Celle-ci diffère de la porosité totale parce qu’une partie de l’eau est liée aux grains de la roche par des forces de capillarité, mais aussi parce que tous les pores ne sont pas connectés entre eux : certains sont isolés à l’intérieur des grains de la roche et l’eau contenue dans ces vides ne peut donc pas circuler.

La vitesse réelle de l’eau dans la nappe (V) peut donc se calculer en divisant la vitesse de Darcy par la porosité cinématique : V = U / wc .

Transmissivité et coefficient d’emmagasinement

L’épaisseur de la couche géologique contenant la nappe joue un rôle dans son comportement. Le paramètre appelé transmissivité décrit la capacité d’une formation géologique à se laisser traverser par un écoulement. La transmissivité T d’une couche est donc le produit de la perméabilité moyenne Km par l’épaisseur e de la couche : T = Km . e .

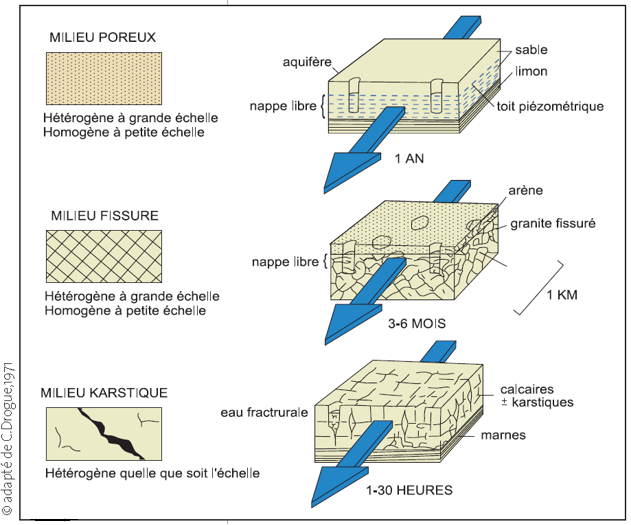

La vitesse de l’écoulement est liée à la perméabilité de l’ aquifère (© Les eaux souterraines en France, BRGM Éditions (adapté de C. Drogue))

© Les eaux souterraines en France, BRGM Éditions (adapté de C. Drogue)

Exemples de variabilité des temps d’écoulement des eaux souterraines selon les caractéristiques physiques de l’ aquifère (© Les eaux souterraines en France, BRGM Éditions, adapté de C. Drogue, 1971)

Suivant la

porosité

de la roche, seulement une partie de l’eau est récupérable par pompage. Le coefficient d’

emmagasinement

(S) décrit une quantité d’eau récupérable et disponible dans l’

aquifère

. L’eau piégée et bloquée dans la roche n’est pas récupérable par les pompages.

En

nappe libre

, le coefficient d’

emmagasinement

est assimilable à la

porosité

de drainage, correspondant à un pourcentage : le volume d’eau mobilisable divisé par le volume du terrain.

En

nappe

captive, la définition du coefficient d’

emmagasinement

est moins intuitive car l’eau est sous pression : l’eau qui peut être libérée ne provient pas de la vidange des pores mais de la décompression de la roche et de l’eau contenue dans ceux-ci.

La perméabilité , la transmissivité et le coefficient d’ emmagasinement sont des paramètres hydrodynamiques. Les paramètres hydrodynamiques sont calculés à partir de l’interprétation des pompages d’essai. Ils sont consultables dans les caractéristiques hydrodynamiques des fiches descriptives BSS Eau des points d’eau.