BD LISA

Alors que la cartographie géologique avait été initiée dès 1868 avec la création du Service de la carte géologique de la France, la nécessité de créer un référentiel pour les eaux souterraines a été constatée un siècle plus tard, au moment où le même besoin émergeait pour les eaux de surfaces. Du référentiel Margat basé sur les travaux d’Evaluation des Ressources Hydrauliques de la France (ERH) à la BDLISA en passant par la BDRHF, les soixante dernières années ont permis de construire un référentiel hydrogéologique national en constante évolution.

Historique

Les premières réflexions en France sur la nécessité de définir les aquifères et leurs limites sont nées dans les années 1960. J. Margat et L. Monition proposent alors la notion de système aquifère .

Entre 1976 et 1980, dans le cadre des travaux d’Evaluation des Ressources Hydrauliques de la France (ERH) réalisés par le BRGM (J. Margat et al.), ont été publiées les premières cartes du découpage hydrogéologique national de la France métropolitaine. Cet ensemble de réalisation, connu sous le libellé de « Référentiel Margat » du nom de son concepteur, a permis de définir la base d’une classification hydrogéologique systématique en 5 grandes catégories de systèmes aquifères et de domaines hydrogéologiques, assortie d’une nomenclature codée.

Mais les codes attribués aux nouvelles entités créées durant cette période ne répondaient pas tous aux règles de codification définies à l’origine et les critères utilisés pour subdiviser les entités n’ont pas été partout les mêmes. Ce manque d’homogénéité a compliqué l’exercice de synthèse et en a amoindri l’intérêt.

De 1980 à 2002 : le référentiel BDRHF Version 1

La Base de Données sur le Référentiel Hydrogéologique Français (BD RHF®) est née de la volonté de la direction de l’eau du Ministère chargé de l’Environnement de disposer d’une identification unique et d’un système de repérage spatial des eaux souterraines en France.

Construite en cohérence avec les autres référentiels, l’objectif de la BD RHF® était de permettre aux utilisateurs de localiser, organiser, valoriser et échanger leurs propres informations dans le domaine des eaux souterraines et en particulier celles concernant : les points d’eau ( puits , forages, sources), les périmètres de protection, l’incidence des ouvrages ou aménagements existants ou en projet, la qualité et la disponibilité de la ressource en eau, etc… grâce à une identification, une codification, une description homogène et une localisation précise des entités hydrogéologiques concernées.

A partir de 1980, les limites des contours du « Référentiel Margat » ont été modifiées, certaines entités hydrogéologiques ont été subdivisées ou créées et un travail de recodification a été mené. Ces efforts ont permis d’aboutir à une première synthèse nationale de ces travaux en 1993, livrée sous la forme d’une carte au 1/1 000 000.

En 1995, compte tenu de la généralisation des Systèmes d’Information Géographique, sont lancés véritablement les réflexions puis les travaux menant à l’élaboration d’un véritable référentiel cartographique national des eaux souterraines au 1/50 000, à l’image du référentiel hydrographique français sur les eaux superficielles (BD Carthage®). Le but était de disposer d’un découpage de l’ensemble du territoire français en unités hydrogéologiques, réalisé selon des règles communes, qui permette notamment de gérer et d’échanger des informations, d’agglomérer et de bancariser des données, d’évaluer et de gérer les ressources en eau souterraines.

Ces travaux, impliquant le BRGM en collaboration avec les Agences de l’Eau, dureront jusqu’en 2002, date à laquelle sort, avec l’appui de la Direction de l’Eau du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le premier1er véritable référentiel hydrogéologique mis en œuvre au niveau national. Il est appelé BDRHF-V1 (Base de Données du Référentiel Hydrogéologique Français, version 1).

La version V1 de BDRHF rassemble ainsi, sous le nom générique « d’entités hydrogéologiques », 1 395 systèmes aquifères et domaines hydrogéologiques. Chaque entité hydrogéologique est considérée comme une unité de fonctionnement du milieu souterrain. Pour classer ces entités, 5 grandes catégories hydrogéologiques ont été définies :

- Domaines à grands systèmes aquifères, à nappes essentiellement libres (code 001 à 199),

- Domaines à grands systèmes aquifères captifs (code 201 à 299),

- Zones alluviales situées dans les domaines sans grand système aquifère individualisé (code 301 à 499),

- Domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrains sédimentaires (code 501 à 599),

- Domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrains cristallins (code 601 à 699).

Ce référentiel est composé d’une cartographie nationale des entités hydrogéologiques en deux dimensions et à l’échelle 1/50 000 et d’une fiche descriptive synthétique, par entité hydrogéologique, élaborée selon les standards du SANDRE.

De 2002 à 2006 : le référentiel BDRHF Version 2 (naissance de la BDLISA)

L’objectif de cette deuxième version est de remédier à certaines insuffisances de la version 1, à savoir :

- Le manque d’homogénéité et parfois de précision de découpages,

- L’absence de hiérarchisation des entités hydrogéologiques,

- L’absence de représentation cartographique des entités non affleurantes, en particulier les structures multicouches des bassins sédimentaires.

Cette version 2 prévoit par ailleurs un découpage du territoire national en entités hydrogéologiques (formations géologiques aquifères ou non) délimitées à 3 niveaux de détail (national : niveau 1, régional : niveau 2, local : niveau 3), suivant les règles élaborées dans le cadre d’une méthodologie nationale.

Les entités hydrogéologiques sont rattachées à 5 thèmes correspondant à 5 grands types de formations géologiques :

- Le sédimentaire ( Bassin aquitain, Bassin parisien…),

- Le socle (massif Massif armoricain, Massif central),

- L’alluvial,

- Le volcanisme,

- Les formations intensément plissées (massifs montagneux).

Ce référentiel se présente sous la forme d’un Système d’Information Géographique ( SIG ) dont la base de données contiendra des informations permettant de caractériser les entités hydrogéologiques.

La création de BDRHF V2 conduira finalement à une transition vers un nouveau référentiel : la BDLISA : Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères.

Depuis 2006 : la

BDLISA

De 2006 à 2010, le référentiel

BDLISA

(Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères) se construit, étapes par étapes, régions par régions. S’en suit un travail d’harmonisation de ces travaux régionaux au sein de chaque

bassin hydrographique

puis au niveau national (2010-2011).

En 2012, une version beta du référentiel BDLISA est produite mais la véritable première version complète au niveau nationale est la version 0, diffusée en 2013 ( BDLISA V0 remplaçant ce qui devait être initialement la BDRHF V2).

En 2015, la BDLISA version 1 est produite, comportant plusieurs mises à jour correctives et des évolutions importantes (meilleure prise en compte des alluvions, meilleure identification des entités karstiques…).

En février 2018 est sortie la BDLISA version 2.

En octobre 2022 la version 3 est publiée : c’est la version actuellement en cours.

Pour mieux comprendre et approfondir ses connaissances sur la construction de la BDLISA, des articles ou rapports sont disponibles sur le site internet BDLISA (Comment s’est construite la BDLISA ? accès aux rapports publics de la phase de création de la BDLISA).

Qu’est-ce que la BD LISA ?

La BD LISA est un projet national de construction de la deuxième version du Référentiel Hydrogéologique Français BDRHF-V2, renommée BD LISA (Base de Données des LImites des Systèmes Aquifères) en 2008.

La BD LISA correspond à un découpage du territoire national en entités hydrogéologiques (formations géologiques aquifères ou non) délimitées à 3 niveaux de détail suivant des règles élaborées dans le cadre d’une méthodologie nationale (rapport BRGM RP-52261-FR) :

- le niveau national (niveau 1 NV1) qui fournit une représentation nationale des grands ensembles hydrogéologiques. Il met en évidence leur distribution spatiale et leur importance en tant que ressource quantitative. C’est le support d’études d’orientation à l’échelle nationale. La gamme d’échelle d’utilisation cartographique est comprise entre le 1/500 000 et le 1/1 000 000 ;

- le niveau régional (niveau 2 NV2) qui permet une représentation régionale ou par bassin des entités hydrogéologiques à une échelle de l’ordre du 1/250 000. Il doit permettre une qualification des systèmes aquifères au regard de leur importance en tant que ressource régionale, de leur vulnérabilité (à la sécheresse, aux pollutions) ;

- le niveau local (niveau 3 NV3) qui correspond à la représentation la plus détaillée du référentiel, à une échelle de l’ordre du 1/50 000. Il identifie l’ensemble des entités connues, en s’appuyant sur les deux niveaux précédents et en les complétant, dans certaines zones, par l’identification des unités aquifères locales. Il constitue le support d’études ponctuelles permettant d’améliorer les connaissances hydrogéologiques (carte piézométrique , modélisation,…).

Une entité hydrogéologique est une partie de l’espace géologique délimitée en fonction de ses potentialités aquifères. Suivant l’échelle d’identification de l’entité (niveau national, régional ou local) et selon que l’entité est aquifère ou peu aquifère , le guide méthodologique établit la classification suivante :

| Aquifère | Peu ou pas aquifère | |

|---|---|---|

| NV1 | Grand Système Aquifère (GSA) ou Grand système multicouche (GSM) | Grand Domaine Hydrogéologique (GDH) ou Grand système multicouche (GSM) |

| NV2 | Système Aquifère (SA) | Domaine Hydrogéologique (DH) |

| NV3 | Unité

aquifère

(UA) ou Unité semi-perméable (USP) | Unité imperméable (UI) |

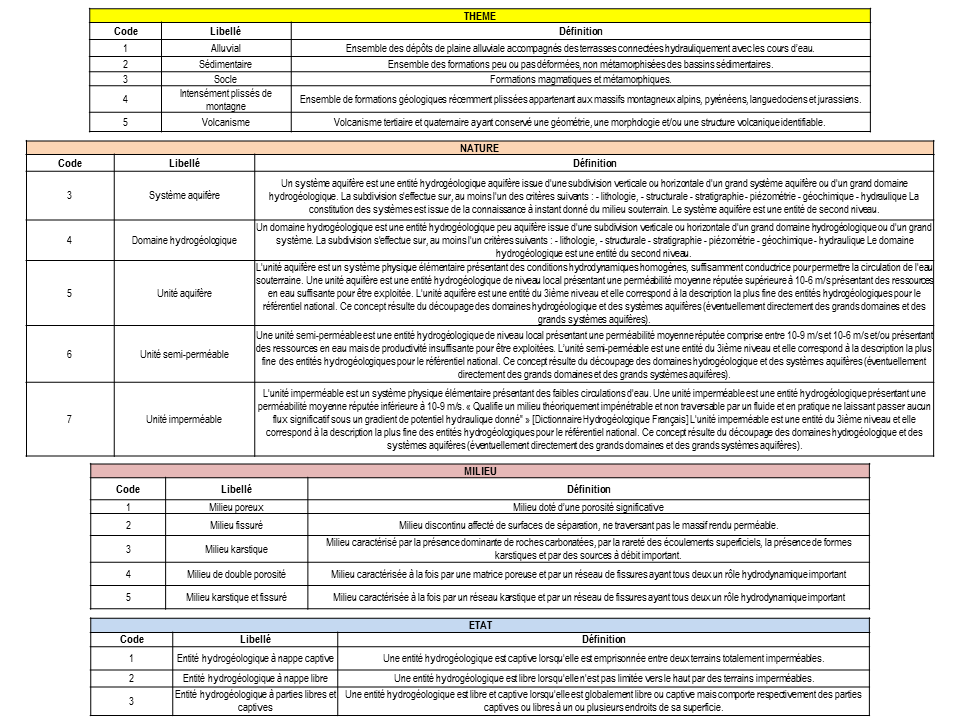

A chaque entité BD LISA sont associés 4 attributs, détaillés dans la figure suivante :

- thème

- nature

- milieu

- état

Liste des attributs des entités BD LISA (thème, nature, état, milieu)

© BRGM

La construction de la BD LISA s’est notamment appuyée sur les cartes géologiques harmonisées à l’échelle du 1/50 000.

Le travail a bénéficié du soutien financier de l’ ONEMA pour la délimitation des entités au niveau national et au niveau régional et de l’Agence de l’Eau pour les 3 niveaux de délimitation (national, régional, local).

Pour plus d’informations

La présentation du référentiel, ainsi que le principe de construction et de mise en œuvre sont détaillés dans le rapport BRGM/RP-62261-FR.

Où trouver le référentiel BDLISA ?

Le référentiel BD LISA constitue un modèle 2D d’une réalité 3D des entités hydrogéologiques en France. Il est donc difficile, voire impossible, de représenter « simplement » l’ensemble du référentiel BD LISA sur une interface cartographique. Aussi, différents outils de visualisation, accessibles sur le site de la BD LISA, ont été développés de manière à faciliter cette consultation.

Les services de consultation sont également disponibles depuis l’espace cartographique du SIGES (en affichant le Log LISA ou la couche paramétrée LISA ). Afin d’afficher les entités souhaitées.

Espace cartographique du site web BD LISA .

© BRGM

Evolutions de la BD LISA

Le référentiel diffusé en 2012 était une version beta, qui présentait encore des anomalies et des entités incomplètes. Une version 0 a été diffusée en 2013 : elle intègre la totalité du référentiel, notamment l’échelle locale (niveau 3) du bassin Seine-Normandie et un certain nombre d’améliorations en conformité avec le modèle de données SANDRE (libellé des attributs par exemple, ou libellé de certaines entités).

Bien souvent également, faute d’informations permettant de définir le caractère aquifère d’une entité profonde sous couverture (en région sédimentaire), la nature attribuée à l’entité (à savoir aquifère ou non), reflète surtout les caractéristiques de cette entité dans la partie à l’ affleurement et à faible profondeur. Des groupes de travail ont été constitués dès 2013 pour réfléchir à l’amélioration des connaissances et à la représentation des entités mal connues en profondeur.

Ainsi les anomalies observées ou corrections proposées par des utilisateurs pourront être indiquées via l’outil de remontée des anomalies : Forge BDLISA. Ces remarques centralisées font l’objet d’une analyse et sont prises en compte, avec l’objectif d’une publication de nouvelle version tous les 3 ans.

La version 1 de la BDLISA a ainsi été publiée en août 2015. Pour davantage d’informations sur la version 1 de la BDLISA consultez le rapport de synthèse de la construction de BDLISA v1 ou bien le rapport plus détaillé BRGM/RP-65370-FR, qui présente de manière plus complète la construction du référentiel et les nouveautés de la version 1.

La version 2 de la BDLISA a été publiée en février 2018.

La version 3 est disponible depuis octobre 2022. Pour plus d’information, consultez la rubrique Découvrir du site BD LISA .

Pour améliorer et consolider la BD LISA , n’hésitez pas à indiquer les erreurs que vous avez constatées, via l’outil web collaboratif de remontée des anomalies, appelé « Forge BD LISA ».