Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire

Qualité

Les informations consultables concernent les données sur l’état qualitatif des masses d’eaux souterraines au sens de la DCE, les critères de qualité, problématiques de qualité…

Pour la consultation des données qualitatives (et quantitatives) relatives aux eaux souterraines, vous pouvez consulter directement le site ADES : ce site internet public constitue la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines.

Suvi qualité

Le suivi de la qualité des eaux souterraines est effectué principalement, d’une part pour le suivi sanitaire des captages d’eau potable (ARS), et d’autre part pour le suivi de l’état qualitatif des masses d’eau ou réseau DCE (Agences de l’eau), c’est-à-dire de points représentatifs de la qualité des nappes .

Les points d’eau (forages, puits, sources) pour lesquels un suivi régulier de la qualité de l’eau est effectué sont généralement appelés des qualitomètres.

Contrôle sanitaire - distinction eau brute/eau traitée

Le contrôle de la qualité de l’eau potable est effectué par l’ARS (ex-DDASS).

Il faut bien distinguer la qualité de l’eau brute, c’est-à-dire l’eau prélevée aux captages d’eaux souterraines ou aux captages d’eau de surface (rivières, canaux), et la qualité de l’eau traitée, c’est-à-dire celle qui est distribuée au robinet.

Les analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire sont effectuées pour les deux, eau brute et eau traitée.

Eau brute ( nappes souterraines)

La qualité de l’eau brute est celle qui intéresse le plus les hydrogéologues puisqu’elle correspond à la qualité de l’eau de la nappe . Tous les captages d’eau potable font l’objet d’un suivi, plus ou moins fréquent selon l’importance du captage (nombre d’habitants desservis). Ces données sont accessible sur le site ADES, via l’accès aux données, il est possible de visualiser les points d’eau par localisation par exemple, en sélectionnant uniquement les qualitomètres.

Eau traitée (robinet)

La qualité de l’eau traitée concerne plus les gestionnaires du réseau d’eau que les hydrogéologues puisqu’elle ne correspond pas tout-à-fait à la qualité de l’eau des

nappes

.

Pour plus d’informations sur l’eau du robinet, vous pouvez consulter le site sante.gouv.fr, ou accéder directement aux données qualité pour votre commune.

Contrôle de la qualité des nappes au titre de la DCE (eau brute)

Une surveillance de la qualité des nappes est effectuée au titre de la DCE, afin de connaître la qualité globale des masses d’eau souterraine, et vérifier à terme l’atteinte du bon état qualitatif des nappes .

Cette surveillance est principalement réalisée par les agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, dans le cadre des réseau suivants :

- RCS : Le réseau de contrôle de surveillance doit permettre d’évaluer l’état général des eaux à l’échelle européenne, il constitue le réseau « patrimonial ». Il suit une logique de suivi des « milieux aquatiques » et non pas une logique de « suivi de flux polluants » ou de « suivi d’impacts d’altérations », il est constitué de sites pérennes représentatifs de tous les types de masses d’eau et de l’occupation des sols ;

- RCO : Le réseau de contrôle opérationnel a pour objectif de suivre les masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre les objectifs environnementaux de la DCE , suivre des améliorations suite aux actions mises en place dans le cadre des programmes de mesures, et préciser les raisons de la dégradation des eaux.

De même que pour le contrôle sanitaire, la recherche des données de qualité s’effectue sur le site ADES.

Etat des lieux

En complément de la rubrique sur le suivi qualité (réseaux de mesures), cette rubrique aborde plus particulièrement les notions d’état qualitatif des nappes au sens de la DCE.

Etat qualitatif DCE des eaux souterraines

L’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine est définie par la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) et sa directive fille « eaux souterraines » 2006/118/CE.

La méthode d’évaluation de l’état chimique employée repose principalement sur la comparaison entre une concentration moyenne calculée et la valeur seuil définie au niveau européen ou au niveau national. Les masses d’eau souterraines sont les unités d’évaluation de l’état. Cette évaluation conduit à une carte d’état chimique spatialisée, avec deux états possibles : bon état (en vert) ou état médiocre (en rouge).

L’état chimique d’une eau souterraine est considéré comme bon :

- lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines :

-

- ne dépassent pas les normes définies au niveau national ou européen

- n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface et les écosystèmes terrestres alimentés par cette masse d’eau souterraine

- n’empêchent pas d’atteindre les objectifs liés aux zones protégées (zones de captage d’eau pour la consommation humaine)

-

- lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée « ou autre » due aux activités humaines.

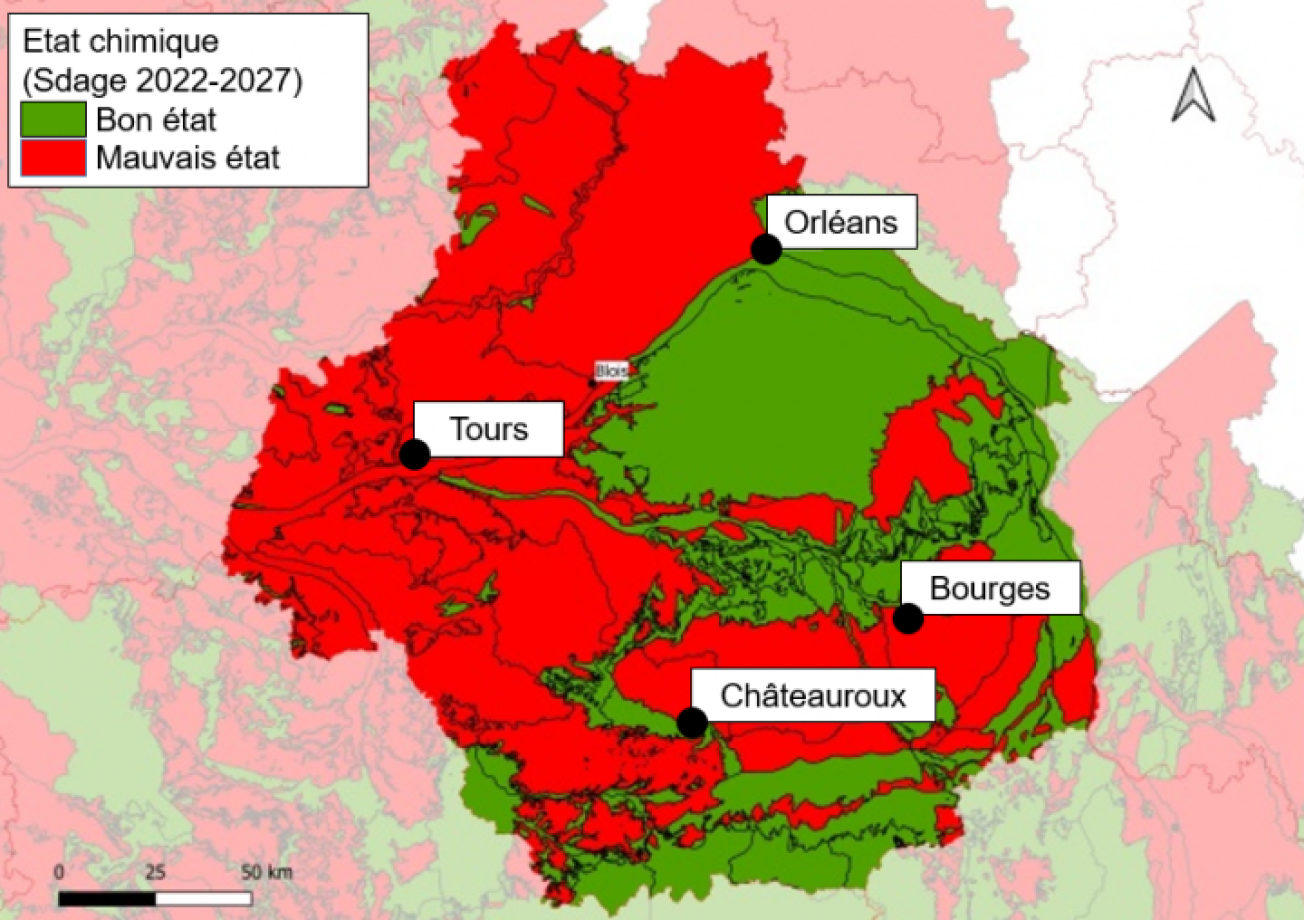

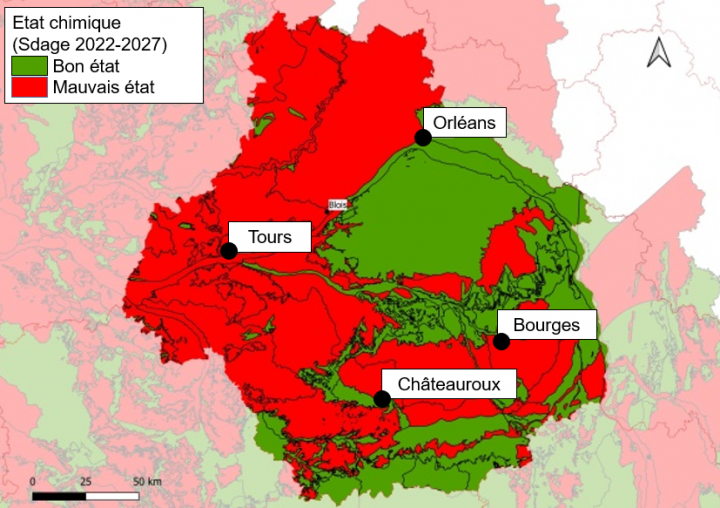

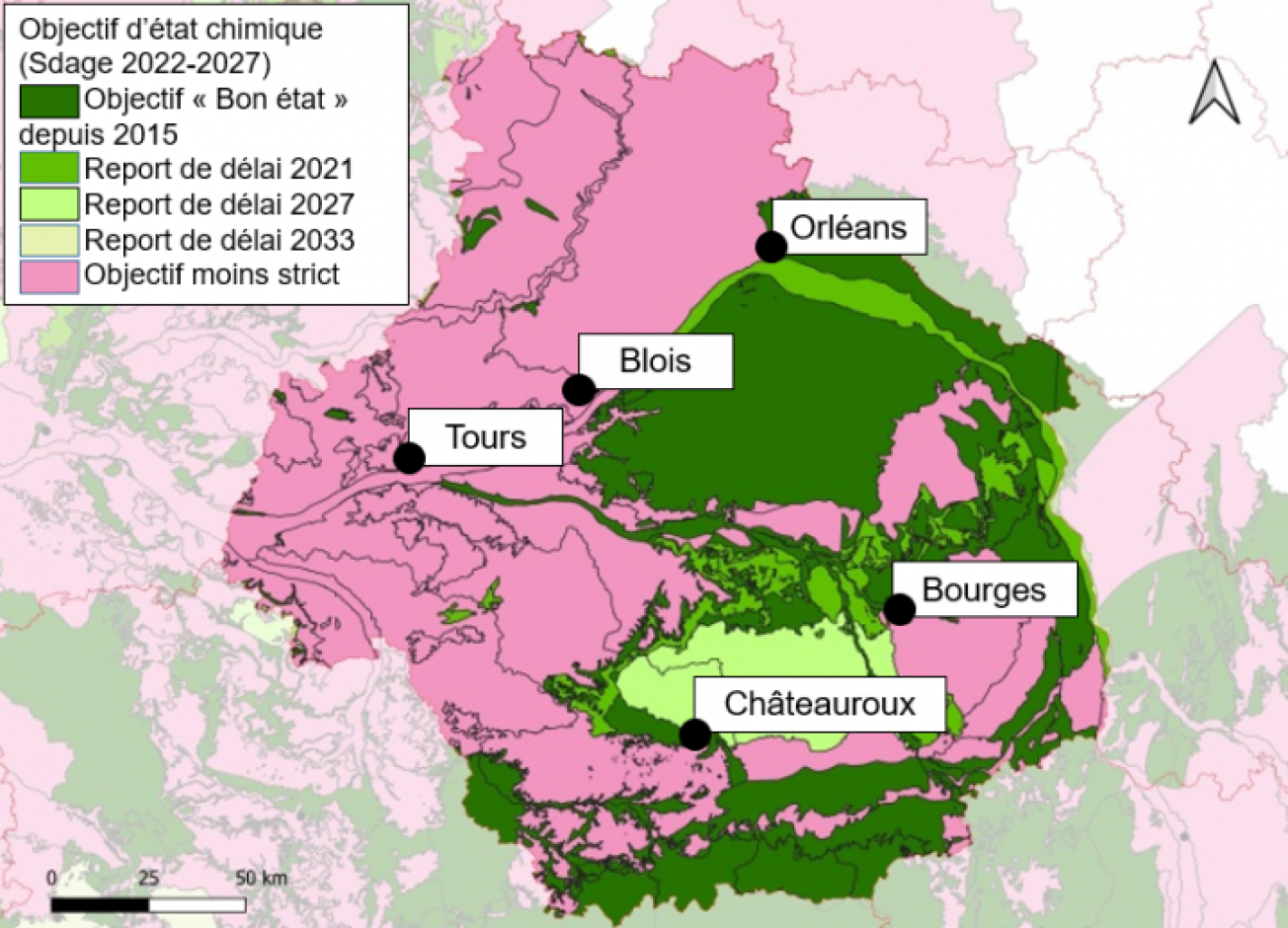

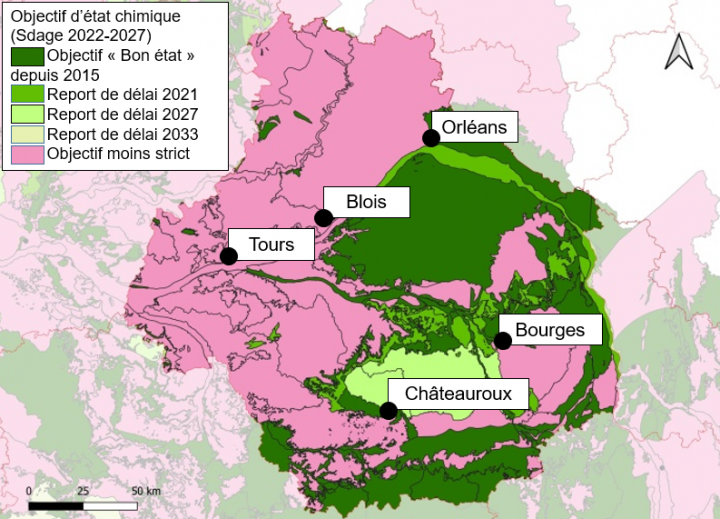

Etat chimique DCE des eaux souterraines - Sdage 2022-2027

Dans le cadre de l’état des lieux 2019, la caractérisation de l’état des masses d’eau souterraines et du risque de non atteinte des objectifs environnementaux de la DCE a été évaluée sur la base du guide d’évaluation de l’état des eaux souterraines de juillet 2019.

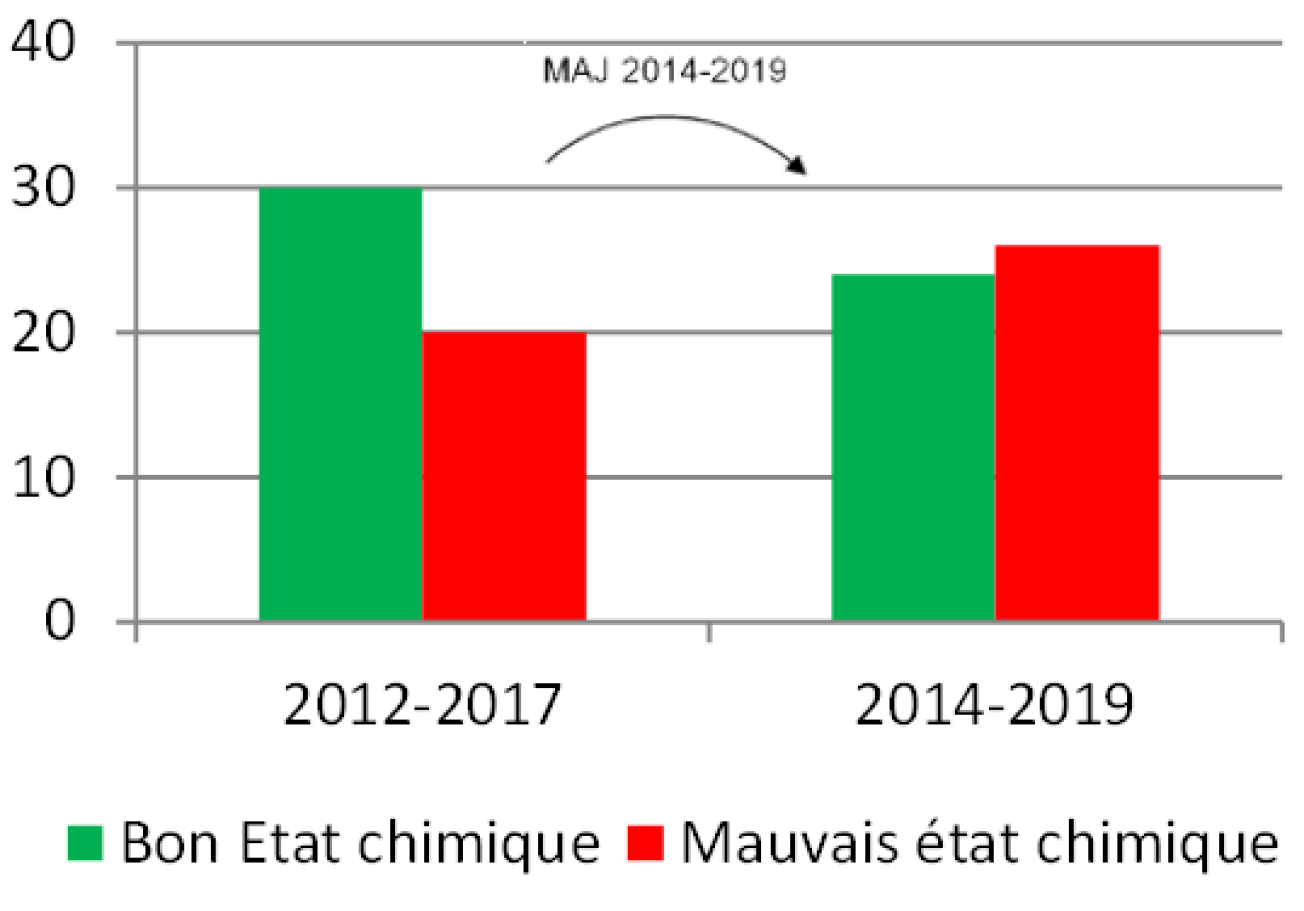

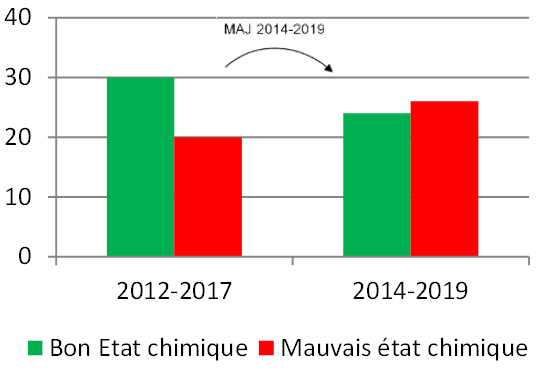

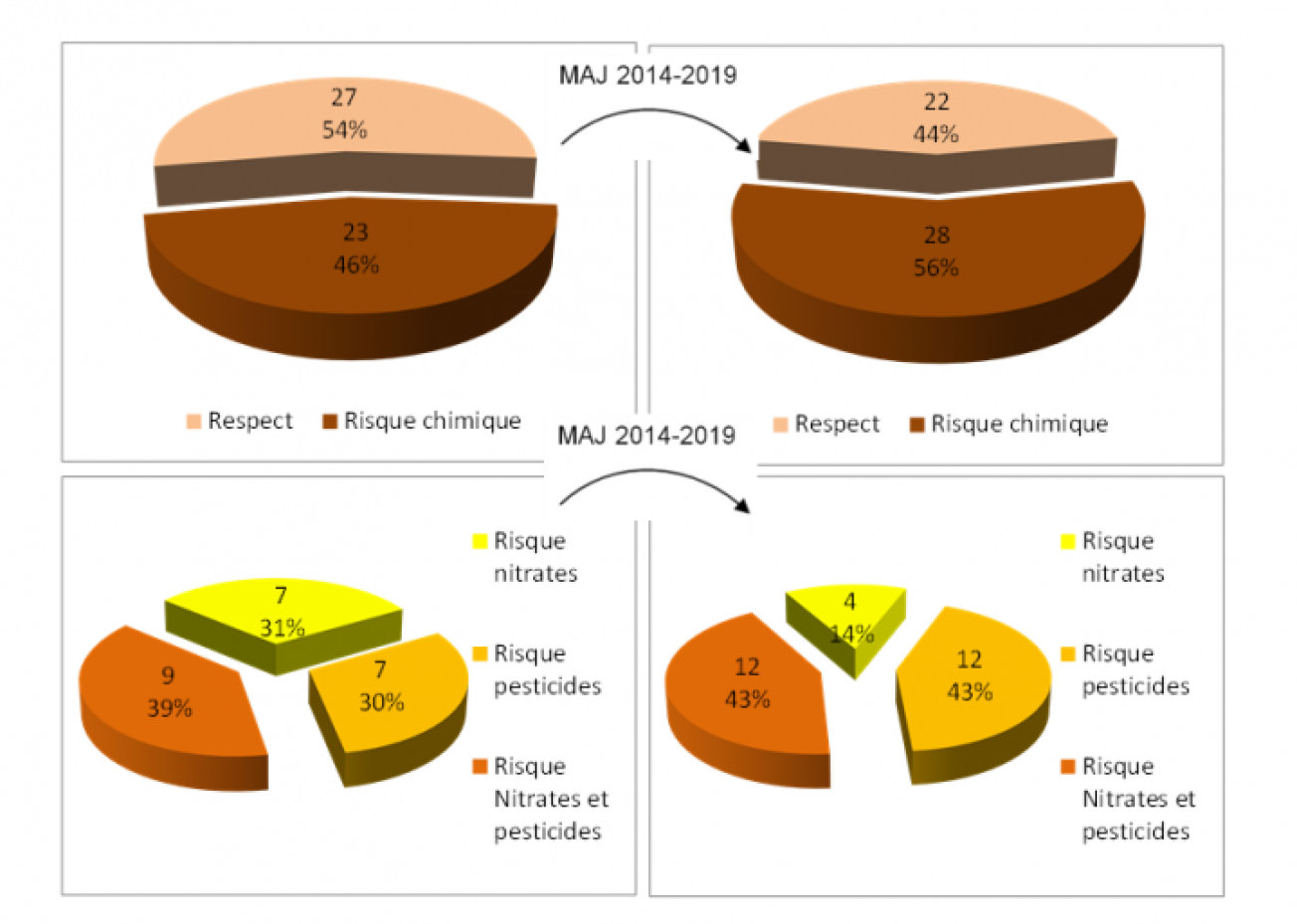

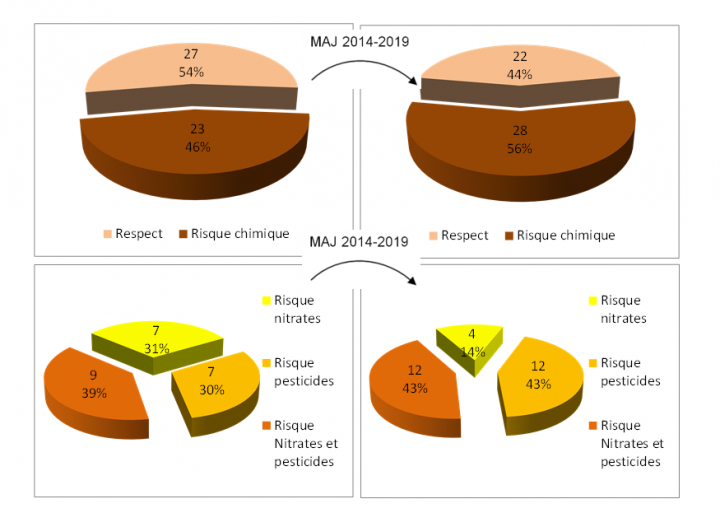

Concernant l’évaluation de l’état chimique, la chronique de données utilisée pour l’état des lieux 2019 était celle de la période 2011-2016. Dans le cadre du Sdage 2022-2027, une mise à jour de l’état chimique et du risque a été réalisée avec les données plus récentes et disponibles (2014-2019). Cette mise à jour concerne les paramètres « nitrates » et « pesticides » dont la prise en compte de certains métabolites analysés depuis 2017 comme le métolachlore ESA.

Cette mise à jour de l’état et du risque a également entrainé une mise à jour des objectifs.

Etat chimique :

L’évaluation 2014-2019 de l’état chimique des eaux souterraines montre que près la moitié des masses d’eau souterraine du bassin Loire-Bretagne (51 % soit 74 masses d’eau) est classée en bon état chimique.

Les masses d’eau en état médiocre (49 % soit 72 masses d’eau) sont dégradées par de fortes teneurs en nitrates seuls (18%), en pesticides seuls (30 %) ou les deux (29 %).

En région Centre-Val-de-Loire, l’évaluation 2014-2019 de l’état chimique des eaux souterraines montre que 48% des masses d’eau souterraine (soit 24 masses d’eau) est classée en bon état chimique ; Cette situation plus critique que celle observée lors l’EDL2019 établie sur la base des données 2011-2016 est principalement liée aux contaminations de certains métabolites dont le métolachlore ESA.

Les masses d’eau en état médiocre (52 % soit 26 masses d’eau) sont dégradées par de fortes teneurs en nitrates seuls (6%), en pesticides seuls (24 %) ou les deux (22 %).

Risque chimique :

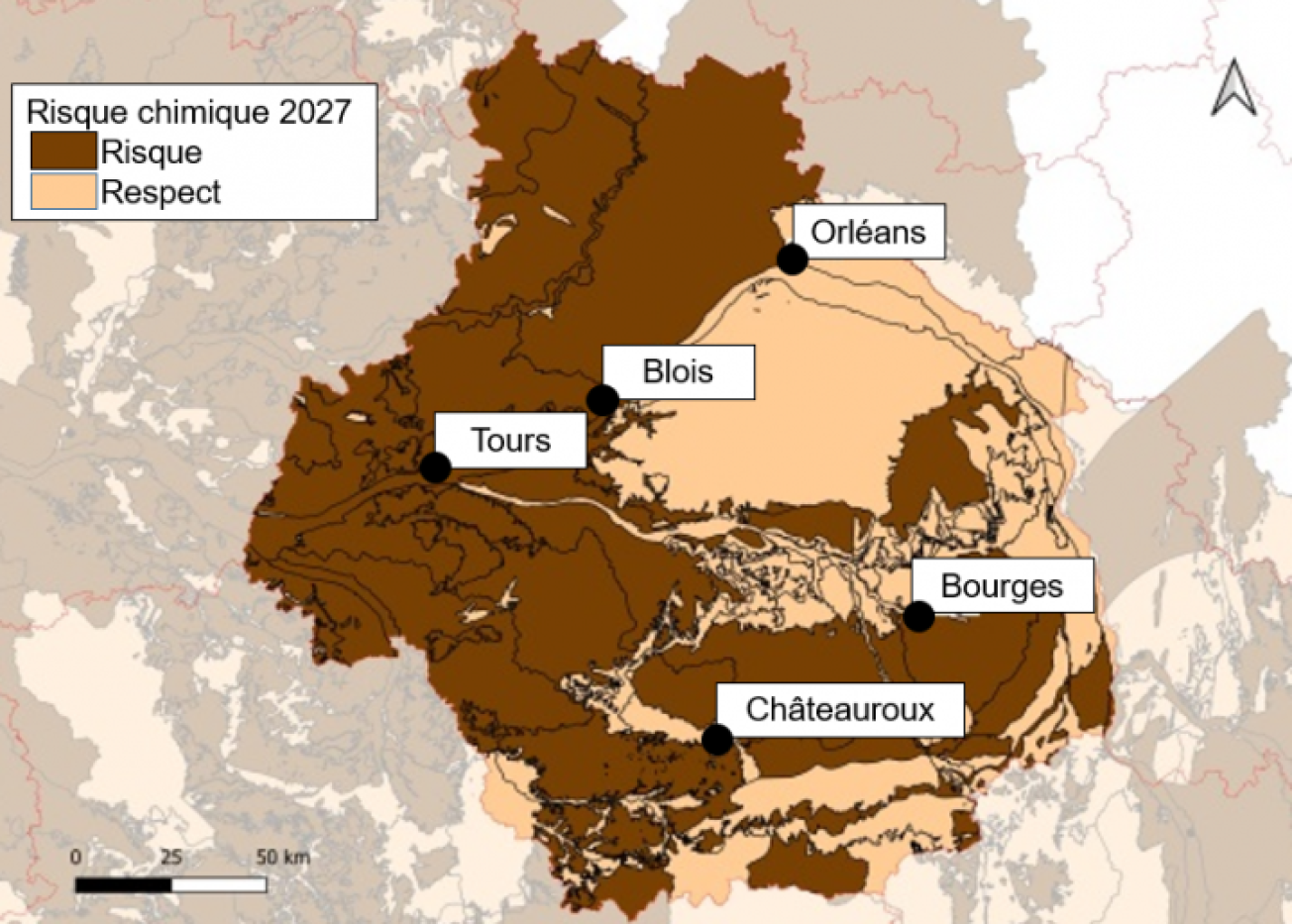

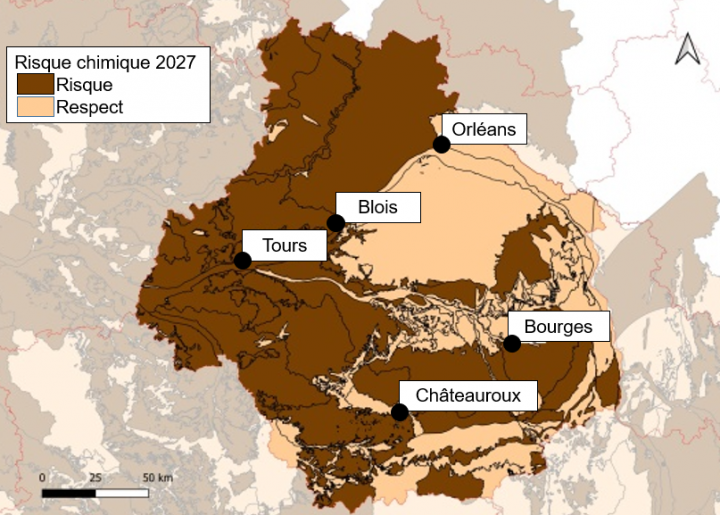

28 masses d’eau (56%) présentent un risque de non-atteinte des objectifs qualitatifs en 2027.

Parmi les masses d’eau présentant un risque chimique :

- 4 masses d’eau sont en risque à cause des teneurs en nitrates seuls

- 12 masses d’eau sont en risque à cause des teneurs en pesticides seuls

- 12 masses d’eau sont en risque à cause des teneurs en nitrates et pesticides

Objectif d’état chimique :

Cette mise à jour de l’état et du risque a également entrainé une mise à jour des objectifs.

L’objectif d’atteinte du bon état chimique vis-à-vis des pesticides dépend des molécules à l’origine du risque :

- lorsqu’une masse d’eau est en risque chimique à cause de molécules interdites, l’objectif à atteindre est un objectif de bon état avec un report de délai pour conditions naturelles ;

- lorsqu’une masse d’eau est en risque chimique à cause de molécules autorisées, l’objectif à atteindre est un objectif de non-dégradation (OMS Pest : objectif moins strict).

La dégradation de l’état et du risque chimique entraîne un impact sur la fixation des objectifs pour de nombreuses masses d’eau ainsi qu’une augmentation des masses d’eau avec un objectif moins strict lié aux contaminations des eaux souterraines par des métabolites de molécules phytosanitaires dont la vente est autorisée.

Pour davantage d’informations :

Le bon état des masses d’eau souterraine expliqué sur le site de l’AELB.

Etat chimique des masses d’eau souterraines (2014-2019) en Centre - Val de Loire

Evolution de l’état chimique des masses d’eau souterraines entre l’EDL2019 et la mise à jour du Sdage 2022-2027

Risque chimique des masses d’eau souterraines en Centre - Val de Loire

Evolution du risque chimique des masses d’eau souterraines entre l’EDL2019 et la mise à jour du Sdage 2022-2027

Objectif d’état chimique des masses d’eau souterraines (Sdage 2022-2027) en Centre - Val de Loire

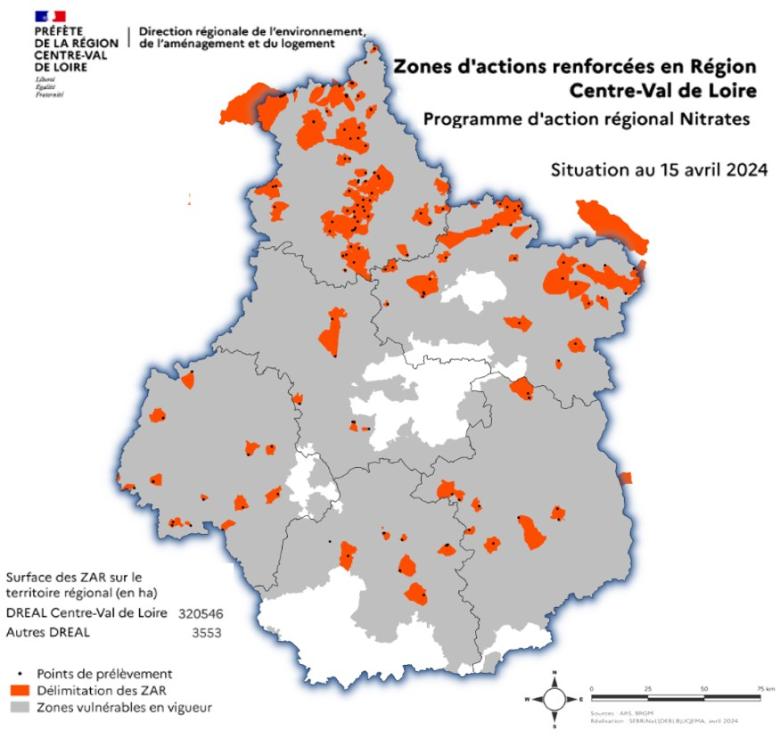

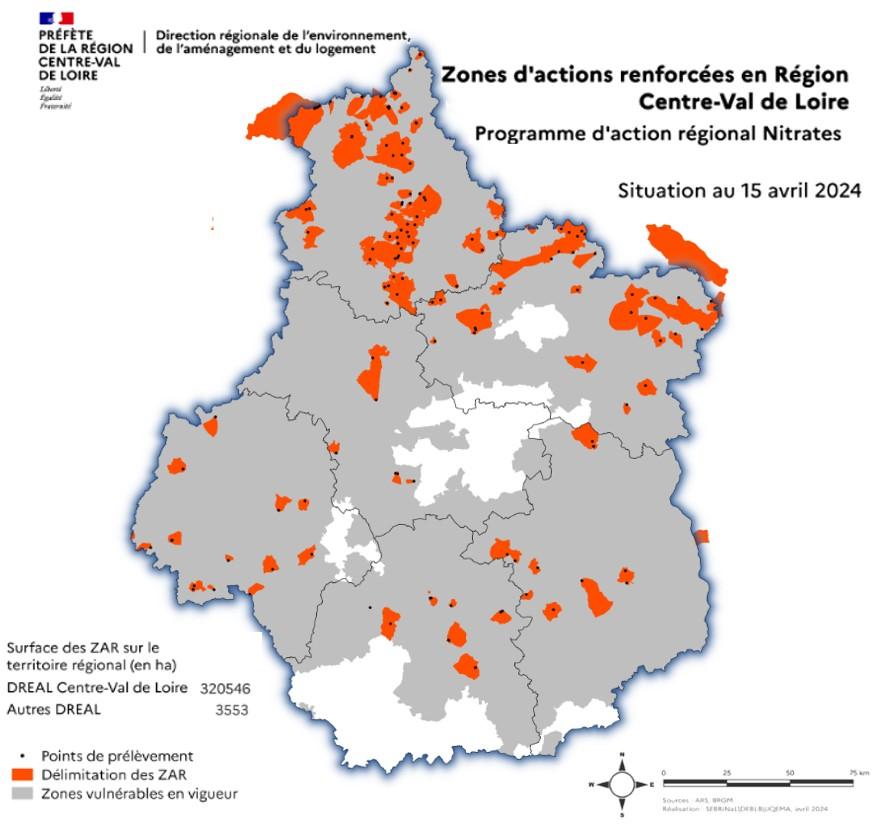

Zones vulnérables aux nitrates en Centre - Val de Loire

Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concerne la prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque État membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines. Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en oeuvre hors zones vulnérables.

Certaines parties des zones vulnérables, présentant une dégradation par les nitrates plus marquée, sont désignées "zones d’actions renforcées" (ZAR) sur lesquelles s’appliquent des prescriptions supplémentaires prévues dans le programme d’actions nitrates.

Conformément à l’article R.211-81-1 du code de l’environnement, ces zones correspondent aux zones de captages (aires d’alimentation de captages ou, par défaut, commune d’implantation du captage) dont l’eau, destinée à la consommation humaine, présente une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/L, et aux bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages.

Afin de savoir rapidement si une commune est en zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole, la carte interactive est un outil à votre disposition.

Vous pouvez également y télécharger les données

SIG

de différents zonages dont celles des zones vulnérables.

Plus d'informations sur le site de la DREAL Centre - Val de Loire

Les PFAS

Surveillance des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

Après un premier article du journal Libération le 18/06/2020 sur les perfluorés « silence, on empoisonne » qui avançait que « les PFAS contaminent la population sans que les autorités françaises ne réagissent … », d’autres dossiers ont vu le jour.

Le 12 janvier 2023, Générations Futures publie un document sur l’état des lieux de la présence de composés perfluorés dans les eaux de surface en France et le journal le Monde publie, le 23 février 2023, un article intitulé « Révélations sur la contamination massive de l’Europe par les PFAS, ces polluants éternels » et met à disposition des données cartographiques et la base de données associée.

Les per- et polyfluoroalkylés (PFAS en anglais) sont des substances chimiques synthétiques, d’origine anthropique obtenues par fluoration électrochimique ou polymérisation. Ils sont fabriqués depuis les années 1950. Par leur grande résistance mécanique, thermique et chimique ainsi que vis-à-vis des rayonnements ultra-violets, leurs propriétés à répulser aussi bien l’eau que les corps gras et les impuretés, les composés poly et perfluorés sont des substances utilisées dans divers domaines industriels et produits de consommation courante. Ils sont utilisés comme imperméabilisants textiles, mousses anti-incendies, dans les revêtements antiadhésifs, certains emballages alimentaires etc.

Leur persistance dans l’environnement, leur présence ubiquitaire et leur toxicité suspectée (cancérogénicité, perturbateur endocrinien, immuno-toxicité,…) en font des substances à surveiller.

Quelques faits marquants concernant les PFAS :

- L’utilisation mondiale du PFOS et du PFOA a considérablement diminué depuis 2002 quand le producteur mondial (3M) a volontairement décidé d’éliminer progressivement leur utilisation.

- Interdiction du PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009

- En 2008, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)* a réalisé une étude (ICAR) dont l’objectif était d’estimer l’exposition aux PFAS de la population française adulte, grande consommatrice de poissons d’eau douce.

- Dès 2011 une étude du programme national de bio-surveillance du volet périnatal a permis de fournir des premiers indicateurs de l’imprégnation des femmes enceintes par les composés perfluorés.

- Santé publique France a publié en septembre 2019 une étude dans le cadre du programme national de biosurveillance, Esteban 2014-2016**, qui fait le point sur la contamination humaine par les composés perfluorés.

- Classement du PFOA en cancérigène possible pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en 2017

- Interdiction du PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis juillet 2020

- Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexanesulfonique) depuis juin 2022.

* Par ailleurs l’ANSES conduit d’importants travaux sur les PFAS pour :

- mieux comprendre les usages, les sources d’exposition (PDF) et la toxicité (PDF) de ces composés ;

- élaborer des valeurs toxicologiques de référence pour certaines substances (PDF) ;

- évaluer le risque associé au relargage de PFOA par les revêtements des ustensiles de cuisine anti-adhésifs ;

- établir un état des lieux de la présence de PFAS dans les ressources en eaux et dans l’eau destinée à la consommation humaine.

**Etude Esteban

Ce travail repose sur le dosage dans le sérum de 17 composés perfluorés (PFC) notamment les PFOA, PFPA, PFNA, PFBA, PFDA, PFHxA, PFHpA, PFUnA, PFHpS, PFHxS, PFDS, PFBS, PFOS et PFOSA dans un souséchantillon de 249 enfants et de 744 adultes.

Les taux de quantification des composés perfluorés sont variables selon les substances, 7 étaient quantifiés à plus de 40 % chez les adultes et 6 chez les enfants.

Le PFOA et le PFOS, les contributeurs les plus importants des niveaux d’imprégnation ont été quantifiés à 100 % aussi bien chez les enfants que chez les adultes.

Concernant la recherche de déterminants, celle-ci n’a pu être effectuée que chez les adultes en raison du faible effectif de l’échantillon des enfants. Le choix a été fait de construire un modèle pour chacun des 6 PFC les plus quantifiés. Des différences de niveaux d’imprégnation ont été observées selon le sexe, l’âge, l’indice de masse corporelle, la consommation de poissons et des produits de la mer, de légumes, l’autoconsommation d’œufs et de lait, l’utilisation des produits ou matériaux pendant les travaux de loisirs ou de bricolage.

Les résultats de l’étude transversale Esteban, une première en France, mettent en lumière la persistance des composés perfluorés dans l’environnement malgré les restrictions d’utilisation de ces composés.

Les PFAS dans l’eau potable

La

Directive

européenne 2020/2184 concernant la qualité des eaux de consommation humaine a été révisée pour suivre la présence des PFAS dans les analyses de l’eau. Ainsi, 20 PFAS sont ciblés. L’arrêté basé sur la

directive

européenne (transposition en droit français en décembre 2022) fixe la limite de qualité à 0,10 µg/L pour la somme de 20 de ces molécules dans les eaux de consommation humaines. Les PFAS devront être intégrés dans les analyses sanitaires de l’eau de consommation d’ici 2026 ou dès le 1er janvier 2023 pour les points où la présence de PFAS a déjà été identifiée par l’administration.

Pour les eaux brutes de toutes origines utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine la limite est de 2 µg/l (2 000 ng/l).

Les PFAS dans le milieu en France ou en Europe

Dossiers et articles de presse récents :

- Générations futures publiait le 12 janvier 2023 un dossier qui fait l’état des lieux de la présence de composés perfluorés dans les eaux de surface en France.

- Le Monde publie le 23 février 2023 un dossier sur les PFAS avec à l’appui une carte interactive, à l’échelle européenne qui fait l’inventaire :

- des sites de contamination présumée, en 4 catégories : sites de traitement des déchets, site industriel, aéroport, et base aérienne,

- des données de plus fortes concentrations des PFAS sur eau de surface ou eaux souterraines avec la mention de Hot Spot

- des utilisateurs de PFAS

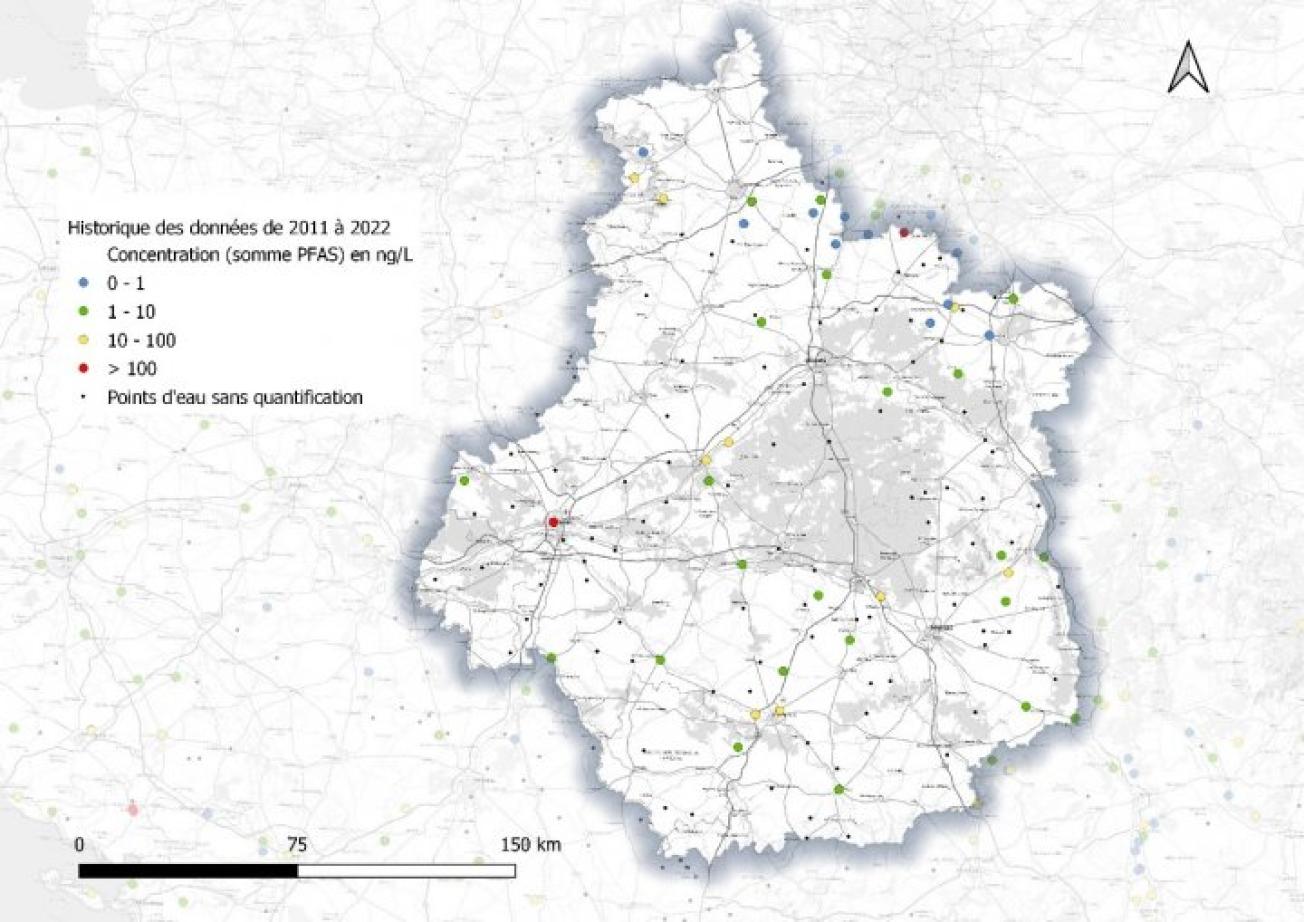

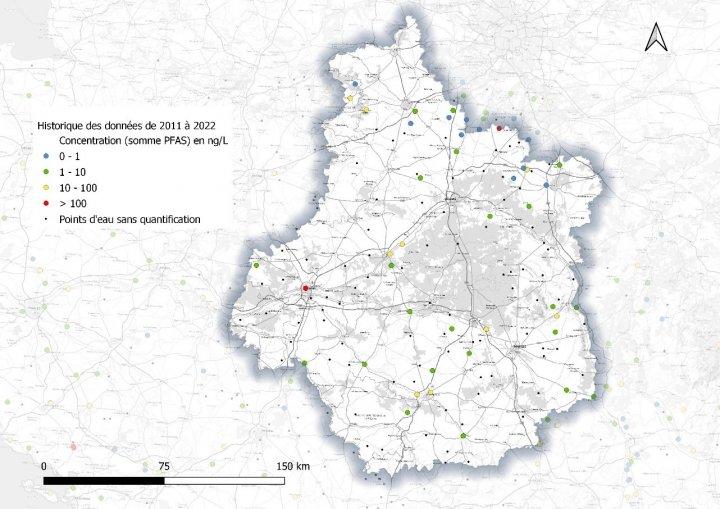

Les PFAS mesurés dans les eaux souterraines en région Centre Val de Loire

En Centre Val de Loire, 37 points d’eau souterraines ont présenté une quantification d’au moins un PFAS au cours des campagnes réalisées depuis 2011. Les quantifications s’échelonnent entre 0,2 et 382 ng/L.

- 1 points d’eau souterraine (en rouge sur la carte) ont présenté, lors d’une campagne de prélèvement , une somme de PFAS supérieure à la valeur seuil de 0,1 µg/L (soit 100 ng/L).

- 10 points d’eau souterraine ont présenté, lors d’une campagne de prélèvement , une somme de PFAS comprise entre 10 et 100 ng/L.

- 28 points d’eau souterraine ont présenté, lors d’une campagne de prélèvement , une somme de PFAS comprise entre 1 et 10 ng/L.

- 11 points d’eau souterraine ont présenté, lors d’une campagne de prélèvement , une somme de PFAS comprise entre 0 et 1 ng/L.

Pfas : épidémiologie

La principale préoccupation concernant les acides perfluoroalkyliques est leur persistance à la fois dans l’environnement et dans le corps humain (Olsen et al., 2007). Aucun lien définitif entre l’exposition au PFOS* et les effets sur la santé humaine n’a été établi sur la base d’études professionnelles ou d’études de populations exposées à de l’eau potable contaminée. Toutefois la dose journalière admissible est fixée à 0,65ng/kg de poids corporel. 100g de saumon d’élevage correspond à 2,5 DJA et 100g de crevette à 17 DJA.

Cependant, des effets indésirables ont été observés chez les animaux (Calafat et al., 2007b). Le foie est le principal organe cible de la toxicité du PFOS et de l’PFOA chez plusieurs espèces animales (Santé Canada, 2006 ; AINC, 2009 ; US EPA, 2002). Le PFOS et le PFOA ont des preuves de toxicité pour le développement et de cancérogénicité chez les animaux (Trudel et al., 2008 ; Santé Canada, 2006).

100% des individus analysés présentent des teneurs de plusieurs ng/l et pouvant aller à quelques µg/L aussi bien dans le sang des adultes que dans le cordon ombilical des fœtus. Un suivi de biosurveillance humaine donne des valeurs de PFOS signalé dans tous les échantillons avec une concentration moyenne de 28,8 μg/L et une plage de 3,7 à 65,1 μg/L**.

* Acide perfluorooctanesulfonique et ses sels (PFOS et ses sels) (– (FT 298) - Généralités - Fiche toxicologiques - INRS

** Report on Human Biomonitoring of Environmental Chemicals in Canada - 2010

Les PFAS et le Sdage

La disposition 5B-1 sur les autorisations de rejet des établissements ou installations (y compris les rejets urbains d’eaux usées et pluviaux) responsables des émissions ponctuelles dans le milieu ou dans les réseaux, et concernant les objectifs de réduction, cite le PFOS :

« Substances interdites et ubiquistes : Parmi les substances listées par les directives européennes, certaines font déjà, pour la France, l’objet d’une interdiction réglementaire qui représente l’action ultime de suppression des émissions. Par ailleurs, d’autres substances dites ubiquistes correspondent à des polluants persistants, bioaccumulables, toxiques et multisources s’avérant omniprésents dans l’environnement à savoir : les diphényléthers bromés, le mercure, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), les dioxines, l’hexabromocyclododécane, l’heptachlore et le tributylétain.

Des actions de réduction efficaces sont alors difficiles à mettre en place concernant ces deux catégories de substances mais devront être étudiées dans la mesure des techniques économiquement acceptables dès lors qu’un rejet est identifié. »