Bretagne

Bretagne

Qualité de l'eau souterraine bretonne

Sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions salines (2019)

Le projet « Sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions salines » a été financé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional Bretagne et le BRGM .

Contexte du projet

Les aquifères littoraux constituent des ressources en eau souterraine importantes tant pour les activités humaines (alimentation en eau potable, usages agricoles, industriels, touristiques et conchylicoles) que pour l’environnement (zones humides littorales, marais et lagunes côtières situées à l’exutoire de ces nappes ).

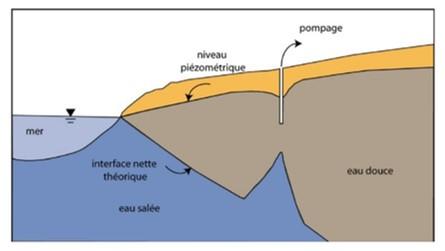

Les aquifères côtiers, qui sont en contact avec la mer ou l’océan, sont sensibles aux intrusions salines en conditions naturelles ou sous influence anthropique (ex. prélèvement par pompage). Les intrusions salines sont localisées au niveau du littoral, ainsi que long des cours d’eau au niveau de leur estuaire (abers ou rias), où des langues salées (ou rentrant salé) pénètrent dans le continent. Ce phénomène est considéré comme irréversible, ce qui a des conséquences directes sur l’exploitation de ces aquifères côtiers pour différents usages et sur le milieu naturel.

Influence d’un pompage sur le biseau salé (Frissant et al., 2009)

@ brgm

Influence d’un pompage sur le biseau salé (Frissant et al., 2009)

Avec ses 2 700 km de côte très découpée, à la géologie complexe et sa fréquentation touristique estivale, la Bretagne apparaît comme une région a priori vulnérable au phénomène d’intrusion saline.

C’est pourquoi le BRGM , la Région Bretagne et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ont lancé une étude intitulée « Sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions salines ». Les objectifs de cette étude étaient les suivants :

- Synthèse bibliographique des études existantes et recensement des secteurs déjà identifiés comme sensibles aux intrusions salines en Bretagne, afin de réaliser un premier état des lieux,

- Identification, collecte et analyse des données hydrogéologiques et hydrochimiques disponibles dans les puits et forages situés en bordure littorale,

- Identification des captages d’alimentation en eau potable potentiellement vulnérables aux intrusions salines,

- Test de caractérisation spatiale de l’invasion salée par méthodes géophysiques de surface sur un secteur précis,

- Proposition de dispositifs expérimentaux à mettre en place sur des secteurs précédemment identifiés comme présentant de forts enjeux, afin de caractériser l’interface eau douce-eau salée.

Résultats

La synthèse des données disponibles a montré que peu d’études nationales et locales avaient été réalisées jusqu’alors sur les aquifères littoraux bretons mais que ces études avaient montré une certaine vulnérabilité de la Bretagne au phénomène d’intrusions salines (notamment la côte nord, la presqu’île de Quiberon et les îles morbihannaises - Dörfliger et al., 2011a ; note BRGM 07.03 ; LABOCEA, 2015 ; SOGREAH, 2004).

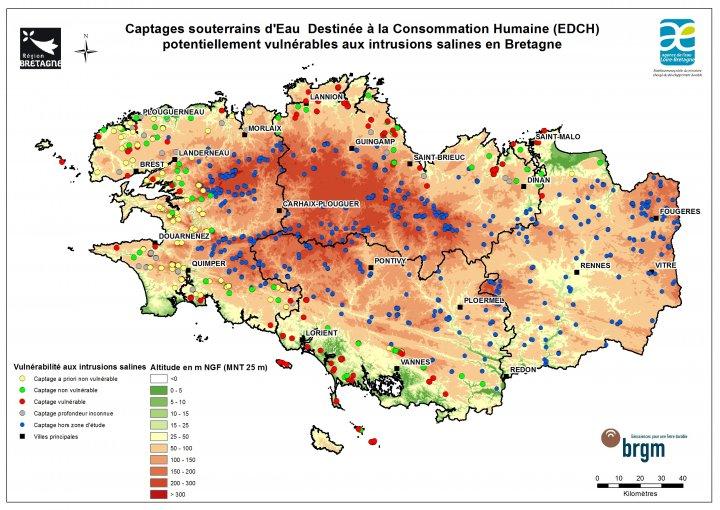

Un des objectifs de ce projet était d’identifier de manière simple les captages souterrains (forages, puits , sources) utilisés pour l’alimentation en eau potable ( AEP ) potentiellement vulnérables aux intrusions salines, compte tenu de leur localisation (proximité du littoral), de leur profondeur et de leur altitude. 101 captages AEP souterrains ont été identifiés comme étant potentiellement vulnérables aux intrusions salines, dont 67 actuellement exploités.

Vulnérabilité potentielle aux intrusions des captages d’eau destinée à la consommation humaine

@ brgm

Vulnérabilité potentielle aux intrusions des captages d’eau destinée à la consommation humaine

Afin de garantir la pérennité des captages d’eau potable vulnérables, différentes actions ont été proposées : contrôle du niveau dynamique de la

nappe

en pompage pour éviter un rabattement excessif, diminution du débit de pompage et augmentation du temps de pompage pour limiter les rabattements, répartition des prélèvements sur plusieurs ouvrages, suivi de la

conductivité

pendant l’exploitation, sensibilisation des exploitants et de la population au phénomène d’intrusion saline, mise en place d’un observatoire régional afin d’avoir une vision globale du phénomène d’intrusion saline et de son évolution.

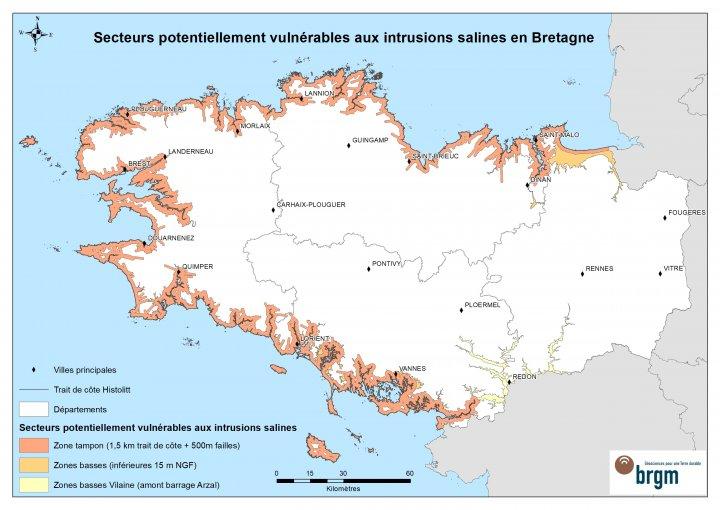

Pour tenter d’identifier les secteurs vulnérables au phénomène d’intrusions salines à l’échelle de la Bretagne, plusieurs paramètres ont été croisés et présentés sous forme de cartes au 1/100 000 : données géologiques (failles), géomorphologiques (zones basses, nature du trait de côte et linéaments), dynamique d’érosion du trait de côte et données physico-chimiques ayant permis d’identifier certains captages concernés par les intrusions salines. La majorité des ouvrages présentant une teneur moyenne en chlorures supérieure à 60 mg/L et/ou une conductivité moyenne supérieure à 800 µS/cm sont situés à moins de 1,5 km du trait de côte et dans une configuration particulière du trait de côte (marais maritime, île et presqu’île) et plus d’un tiers se trouvent à proximité immédiate d’une faille ou d’un linéament. Ces critères ont permis de délimiter sous SIG des secteurs potentiellement vulnérables aux intrusions salines :

- zones situées à moins de 1,5 km du trait de côte,

- zones à moins de 500 m des failles et linéaments situés sur le littoral,

- zones basses situées à moins de 15 m NGF.

Zones potentiellement vulnérables aux intrusions salines

@ brgm

Ces secteurs peuvent être affichés dans l’Espace cartographique du

SIGES

Bretagne en choisissant la couche Secteurs potentiellement vulnérables aux intrusions salines dans le thème Vulnérabilité en bas du catalogue.

Affichage de la couche pour une échelle comprise entre 1/100 000 et 1/1 000 000.

La couche

SIG

est également téléchargeable depuis l’Espace cartographique, via le bouton Téléchargement des données affichées à gauche de la fenêtre cartographique.

Ces secteurs peuvent également être affichées dans le visualiseur GéoBretagne.

Des investigations géophysiques sur un secteur test (Plougrescant – anse de Gouermel) ont ensuite été menées afin de localiser et caractériser l’interface eau douce-eau salée mais également dans un objectif méthodologique, afin d’établir une procédure d’investigation adaptée et pertinente pour répondre à la problématique d’invasion salée en contexte de socle sur d’autres secteurs géographiques. Quatre panneaux électriques, centrés sur un forage ayant capté de l’eau saumâtre, situé à 1,5 km de la mer, ont été réalisés. Ils ont permis de mettre en évidence une structuration du milieu en compartiments de granite « sain » et très résistants, séparés par des zones plus conductrices.

Des propositions d’actions et de gestion ont été formulées en conclusion de cette étude. Il convient notamment d’être particulièrement vigilant lors de la réalisation de nouveaux forages dans les secteurs potentiellement vulnérables identifiés et de prendre des précautions lors de l’exploitation des forages déjà en service afin de limiter les risques d’intrusions salines. La sensibilisation des utilisateurs des eaux souterraines dans la frange littorale semble primordiale.

La connaissance des mécanismes en jeu dans les phénomènes d’intrusion saline suscite un intérêt majeur de la part des acteurs du domaine de l’eau en Bretagne. En effet, le risque est actuellement élevé dans certains secteurs, et dans un contexte de changement climatique qui pourrait induire une augmentation du niveau de la mer et une modification de la recharge des aquifères, une accentuation du phénomène serait à craindre.

Pour en savoir plus :

- Rapport BRGM/RP-69012-FR

- Fiche du Conseil Régional Bretagne sur ce projet

- Espace cartographique : affichez les secteurs potentiellement vulnérables en choisissant la couche Secteurs potentiellement vulnérables aux intrusions salines dans le thème Vulnérabilité en bas du catalogue

- Plaquette Forages en milieu littoral - Préconisations pour la réalisation et l’exploitation

POLDIF - Des approches expérimentales aux outils de gestion pour la qualité des eaux souterraines (nitrates et produits phytosanitaires) du bassin Loire-Bretagne (2020)

Apport de l’outil géophysique au modèle hydro-géologique.

Contexte

La surveillance accrue de la qualité des eaux souterraines depuis plusieurs années a mis en évidence une contamination plus ou moins importante des aquifères par les nitrates et/ou les produits phytosanitaires à l’échelle nationale. Dans le cadre de l’état des lieux 2019 à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, il ressort que les masses d’eau souterraine en mauvais état chimique le sont pour 40% à cause des nitrates seuls, 38% à cause des nitrates et des pesticides, et 22% à cause des pesticides seuls. Dans le cadre des programmes de mesures, les décideurs et gestionnaires ont besoin d’outils pour évaluer a priori ou a posteriori l’efficacité des actions. Le projet POLDIF cofinancé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le BRGM vise donc à développer et tester différentes méthodologies et outils dans des contextes hydrogéologiques et de pressions agricoles variés. Le captage de la Ville Hélio à Plourhan (Côtes d’Armor) est l’un des sites tests de référence. Un puits y est exploité pour l’alimentation en eau potable et un forage (dénommé SR1) y a été réalisé. Sur ce site depuis plusieurs années, des actions de reconquête de la qualité de l’eau sont mises en œuvre ; les teneurs en nitrate dans les eaux souterraines restent cependant supérieures à la valeur de 50 mg/L.

Objectif

Pour mieux comprendre le transfert des contaminants, il est nécessaire de mieux contraindre le fonctionnement hydrogéologique du site. Un point crucial est de déterminer la géométrie de l’

aquifère

en 3 dimensions. Des approches pluridisciplinaires dont la géophysique présentée ici ont été déployées de manière couplée pour en préciser l’intérêt et les limites dans ce contexte hydrogéologique.

Démarche scientifique

Qu’est-ce que la tomographie de résistivité électrique ?

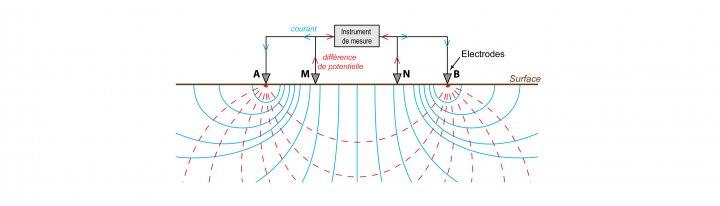

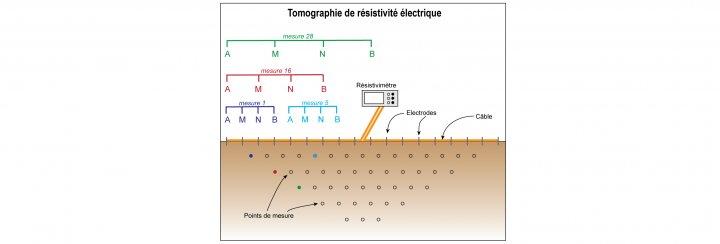

La résistivité électrique d’un corps est la capacité de ce dernier à s’opposer au courant électrique. L’imagerie électrique consiste à étudier la distribution de cette résistivité électrique dans un milieu ; en géophysique, il s’agit du sous-sol. Le principe de mesure repose sur (Illustration 1) :

- l’injection d’un courant électrique (I , en bleu) dans le sol, grâce à un couple d’électrodes A-B ;

- la mesure de la différence de potentiel ainsi générée (U, en rouge), grâce à un autre couple d’électrodes M-N.

De manière simplifiée, la résistivité électrique R du milieu traversé est déterminée grâce à la loi d’ohm (U=R*I).

Illustration 1 - Principe de la mesure en imagerie électrique du sous-sol

@ brgm

Illustration 1 - Principe de la mesure en imagerie électrique du sous-sol

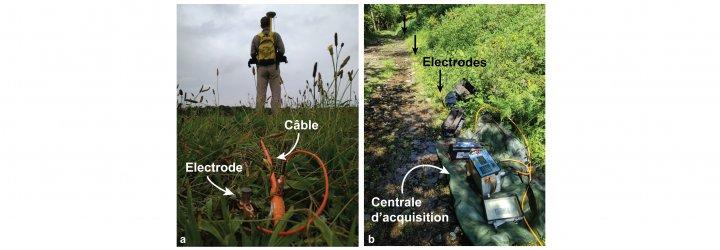

Illustration 2 – Photos du matériel mis en œuvre sur le terrain

@ brgm

Illustration 2 – Photos du matériel mis en œuvre sur le terrain

La Tomographie de Résistivité Electrique (ou TRE) est une technique 2 dimensions (2D) de caractérisation de la répartition des résistivités électriques dans le sous-sol. Elle consiste à réaliser les mesures le long d’une ligne d’acquisition multi-électrodes (Illustration 2). Chaque quadripôle (constitué par 2 couples d’électrodes) permet d’acquérir un point de mesure (Illustration 3) : en déplaçant le quadripôle le long de la ligne de mesure on acquiert des points le long de cette ligne ; en augmentant l’espacement des électrodes du quadripôle, on acquiert des points de mesure de plus en plus profonds.

Illustration 3 - Principe de la Tomographie de Résistivité Electrique (modifié d’après Marescot, 2008)

@ brgm

Illustration 3 - Principe de la Tomographie de Résistivité Electrique (modifié d’après Marescot, 2008)

Réalisation

Dans le cadre du projet POLDIF, trois profils TRE ont été réalisés sur le site de la Ville Hélio à Plourhan. Orientés ouest-est, ils ont été positionnés de manière à recouper le plus perpendiculairement possible les contacts géologiques et failles cartographiées dans le secteur. La longueur totale (L) d’un profil déterminant la profondeur maximale d’investigation (PImax ≈ L/6), deux géométries ont été mises en œuvre. Ainsi, deux profils « longs » ont été implantés en parallèle afin d’obtenir une vue d’ensemble du bâti géologique du secteur. En complément, un profil « court », a été réalisé sur le profil « long » situé le plus au sud, afin d’ausculter plus finement les terrains superficiels au niveau du

forage

SR1.

Cette stratégie a permis de garantir une bonne résolution des niveaux superficiels tout en imageant des structures jusqu’à 160 m profondeur.

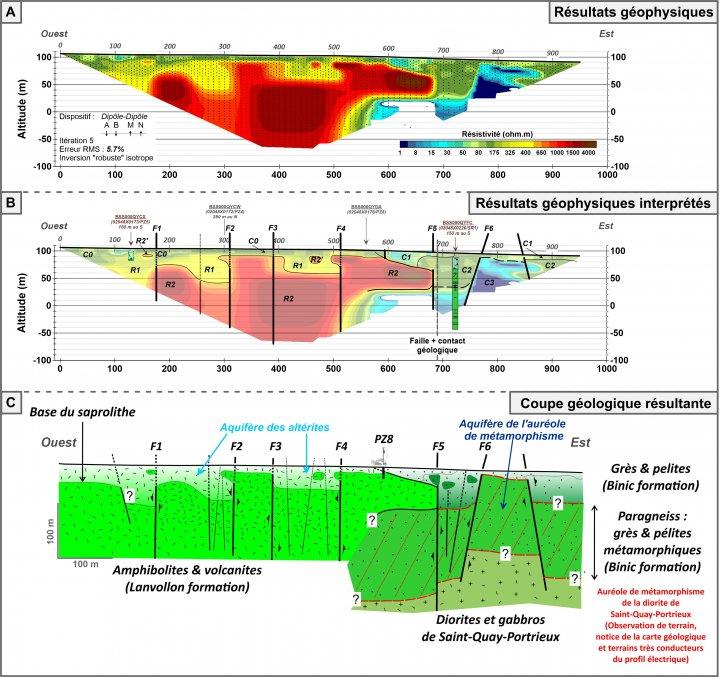

Résultat : de la coupe géophysique à la carte géologique

Les données géophysiques brutes, une fois traitées, permettent d’obtenir une coupe de distribution des résistivités électriques (Illustration 4A). L’analyse des résultats géophysiques se fait ensuite en trois étapes :

- L’identification des différents corps électriques, conducteurs (notés C sur la coupe ci-dessous) ou résistants (notés R), qui constituent la coupe (Illustration 4B) ;

- La confrontation de ces unités électriques avec les logs de forages existants sur le secteur. L’objectif de cette étape est d’associer une lithologie à chaque corps électrique identifié. Pour ce faire, les logs géologiques distants de moins de 250 m des profils géophysiques ont été projetés sur les coupes. Une correspondance litho-électrique a été ainsi déterminée ; les unités électriques deviennent alors des unités géoélectriques.

- L’interprétation en termes de formations géologiques : à partir de la coupe géoélectrique (Illustration 4B) le géologue réalise une coupe géologique (Illustration 4C), le long de chaque profil TRE, en y ajoutant des contraintes issues de ces observations (e.g. pendage de faille).

Illustration 4 – Extrait des résultats géophysiques obtenus dans le cadre du projet POLDIF

@ brgm

Illustration 4 – Extrait des résultats géophysiques obtenus dans le cadre du projet POLDIF.

A et B : coupes 2D de distribution des résistivités électriques brute et interprétée. C : coupe géologique résultante.

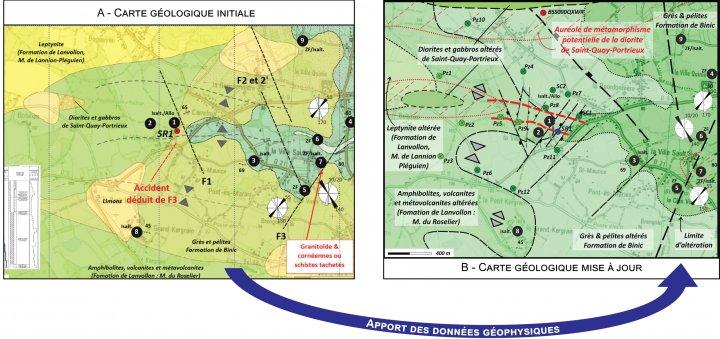

Une fois les coupes géophysiques interprétées en termes de géologie, les principales structures tectoniques identifiées (failles) ont été représentées en carte pour être confrontées aux informations géologiques existantes (Illustration 5A). L’apport des données géophysiques a ainsi permis de mettre à jour la carte géologique locale (Illustration 5B).

Illustration 5 – Evolution de la carte géologique du secteur de la Ville-Hélio grâce aux résultats géophysiques

@ brgm

Illustration 5 – Evolution de la carte géologique du secteur de la Ville-Hélio grâce aux résultats géophysiques

(les profils géophysiques sont représentés en rouge sur la carte B).

N.B. l’analyse en coupe et la spatialisation en carte ne constituent pas deux étapes distinctes et indépendantes d’un même processus mais bien les deux éléments d’une approche imbriquée.

Résultats

Les données géophysiques ont apporté de nouvelles contraintes au modèle géologique du secteur. Dans le détail, elles ont précisé la position du contact géologique entre les amphibolites/volcanites à l’ouest et les

grès

/pélites à l’est. Elles apportent également des précisions sur l’épaisseur d’altération de chacune de ces formations, une couche nommée saprolite.

D’un point de vue structural, de nombreuses failles ont également été identifiées. Une fois cartographiées, elles forment un réseau très dense, qui découpe la zone d’étude en de nombreux blocs.

Enfin, les résultats géophysiques ont mis en évidence la présence d’une intrusion de diorite et gabbro de Saint-Quay-Portrieux et de son auréole de métamorphisme, au sein des

grès

et pélites.

D’un point de vue hydrogéologique, les données géophysiques ont montré une même signature conductrice au niveau des

altérites

des différentes formations géologiques, qui constituent donc un réservoir superficiel contenant de l’eau souterraine. Elles ont également montré quelles sont les principales formations géologiques aquifères sur ce site : l’auréole de métamorphisme liée à l’intrusion de diorite semble être l’

aquifère

le plus important du secteur, suivi par les

grès

et pélites alors que les amphibolites paraissant moins perméables.

Ces nouvelles données sont autant d’éléments indispensables à la compréhension du fonctionnement de l’hydrosystème du secteur de la Ville-Hélio. Les

altérites

superficielles, aquifères, recueillent et drainent les eaux de surface. Les failles semblent constituer quant à elles des drains verticaux, avec des circulations d’eau préférentielles.

Les avancées

Le travail concerté entre les géophysiciens, géologues, hydrogéologues et géochimistes a permis de préciser le modèle conceptuel hydrogéologique du secteur, un challenge à cette échelle de travail de quelques kilomètres carrés. Ce modèle éclaire sur la qualité actuelle des eaux souterraines et son évolution possible mais aussi sur la variabilité observée au niveau spatial.

Il a ainsi été montré que la source captée est surtout alimentée par les altérites des grès et pélites et que l’hydrosystème n’est pas homogène. En effet, des compartiments « isolés » de la circulation souterraine générale existent pouvant ainsi expliquer la présence d’eaux résiduelles anciennes non ou peu impactées par l’activité agricole du bassin .

Au-delà de ce site test, ce type d’approche parait tout à fait prometteur dans un contexte de socle où les affleurements sont peu nombreux et où la compartimentation de l’ aquifère peut être importante.

L’utilisation plus systématique de la géophysique couplée à une expertise hydrogéologique, géologique et géochimique en domaine de socle pourrait être une piste à envisager dans l’établissement ou la révision des aires d’alimentation de captage.

Pour en savoir plus sur le projet

- Baran N. et al., 2020. Qualité des eaux souterraines (nitrates et produits phytosanitaires) du bassin Loire-Bretagne : des approches expérimentales aux outils de gestion. Rapport final BRGM/RP-69499-FR

- Hérivaux C., Neverre N., Grémont M., Surdyk N., 2019. Implications économiques de la reconquête de la qualité (nitrate) des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable. Rapport final. BRGM/RP-69435-FR

- Surdyk N., Gutierrez A, Thiery D., 2020. Transfert de nitrates à l’échelle du bassin d’alimentation de captages d’eau souterraine du bassin Loire-Bretagne : actualisation des modélisations et essais de simplification - Rapport final. BRGM/RP-69118-FR

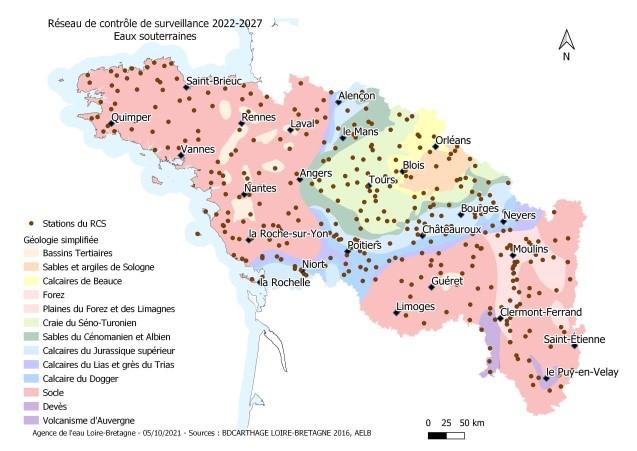

Représentativité du réseau de surveillance DCE de la qualité des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne (2022)

Mis en place en 2007 sur le bassin Loire-Bretagne, le réseau de contrôle de surveillance ( RCS ) de la Directive Cadre sur l’Eau ( DCE ) doit fournir une image cohérente et globale de l’état chimique des masses d’eau souterraines.

Aujourd’hui, le RCS fait l’objet d’une étude d’évaluation de sa représentativité afin d’identifier les lacunes et de combler les manques.

Logo antea et agence de l'eau

@ brgm

Le réseau de contrôle de surveillance ( RCS ) de la qualité des eaux souterraines tel qu’il est défini par la Directive Cadre sur l’Eau doit permettre de fournir une image cohérente et globale de l’état chimique des masses d’eau souterraines et d’identifier les causes de leur dégradation. En 2007, 360 points d’eau ont été proposés (rapports BRGM RP-54097-FR ; BRGM RP-54641-FR ; BRGM RP-54830-FR) pour intégrer le réseau de surveillance des 143 masses d’eau souterraines. Depuis, le référentiel des masses d’eau souterraines a évolué, certains points ont été abandonnés et d’autres ont intégré la surveillance DCE . En 2019, le réseau de surveillance DCE de la qualité des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne compte 345 points d’eau pour 146 masses d’eau souterraines.

Carte du réseau de surveillance DCE de la qualité

@ brgm

Carte du réseau de surveillance DCE de la qualité des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne

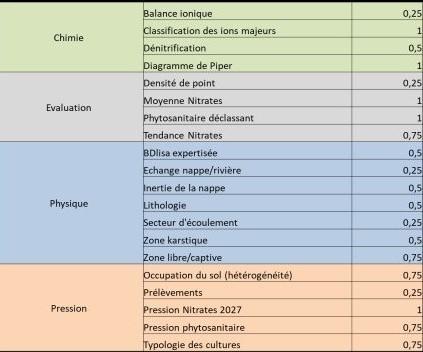

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’analyser la représentativité du réseau DCE actuel en vue d’une éventuelle mise à jour. Sous maitrise d’ouvrage de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, l’étude réalisée par le bureau d’étude Antea s’est déroulée en 2 phases.

La phase 1 a permis d’évaluer la représentativité du réseau de surveillance sur la base des caractéristiques pertinentes de chacune des masses d’eau. Un indice de représentativité a ainsi été calculé sur la base de 20 requêtes pondérées en fonction de leur importance (indicateurs chimiques, d’évaluation DCE , physiques ou de pressions).

Tableaux des 20 requêtes pondérées en fonction de leur importance (indicateurs chimiques, d’évaluation DCE , physiques ou de pressions)

@ brgm

Tableaux des 20 requêtes pondérées en fonction de leur importance (indicateurs chimiques, d’évaluation DCE , physiques ou de pressions)

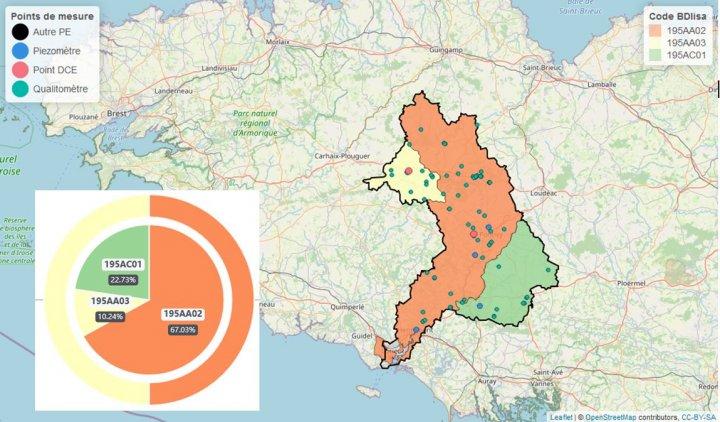

A l’échelle du

bassin

, les résultats montrent que 80% des masses d’eau souterraines disposent d’un réseau de surveillance

DCE

représentatif.

Représentativité du réseau DCE - exemple sur une masse d’eau souterraine bretonne

@ brgm

Représentativité du réseau DCE - exemple sur une masse d’eau souterraine bretonne

Les masses d’eau avec un indice de représentativité insuffisant ont fait l’objet d’une recherche de points d’eau permettant d’améliorer le réseau de surveillance (phase 2). Dans un premier temps, l’algorithme développé par le bureau d’étude a permis d’identifier les points avec les meilleures propriétés pour améliorer le score global. Puis l’analyse des données a permis de sélectionner, en concertation avec les acteurs locaux, environ soixante points d’eau pour lesquels des investigations de terrain ont été réalisées afin de valider leur intégration finale dans le réseau DCE (accessibilité, environnement, sécurité, exploitation, pérennité, accord du propriétaire/gestionnaire,…) et de mettre à jour l’indice de représentativité du réseau pour les masses d’eau concernées.

Les stations du réseau DCE sont disponibles sur https://ades.eaufrance.fr/ avec le code réseau 0400000124 - FRGSOS - Contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines du bassin Loire, cours d’eau côtiers vendéens et bretons.