Bretagne

Bretagne

L'altération des roches

Les altérites du socle : qu'est-ce que c'est ?

Processus d’altération

Dans les socles anciens comme le Massif armoricain, les roches, généralement métamorphiques ou intrusives, sont massives et peu perméables. La présence éventuelle d’eau souterraine dépend des modifications physiques subies par ces massifs rocheux postérieurement à leur formation, et notamment de la fracturation et de l’altération.

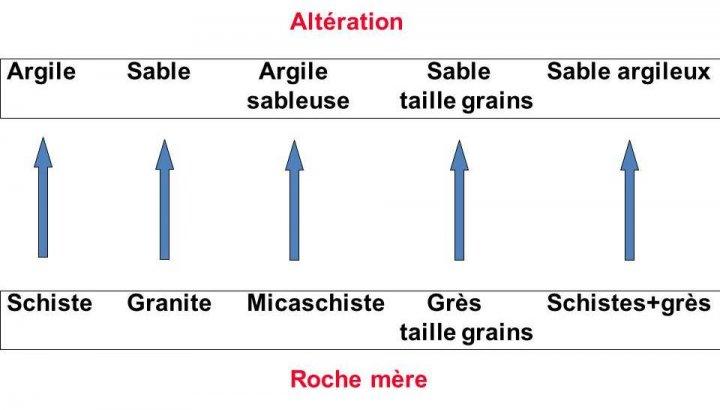

L’altération météorique (par l'eau, les gaz atmosphériques et les variations de température) a eu pour effet de développer une couverture meuble plus ou moins poreuse en fonction de la minéralogie de la roche mère, et, sous cette couverture meuble, une fissuration intense permettant le drainage des formations meubles sus-jacentes.

Les manteaux d’altération épais (plusieurs dizaines de mètres) ont été élaborés lors de longues périodes d’émersion sous des climats chauds et humides analogues aux climats de la zone intertropicale actuelle. Les périodes les plus favorables ont été le Crétacé inférieur ainsi que le début du Tertiaire (Paléocène à Eocène supérieur).

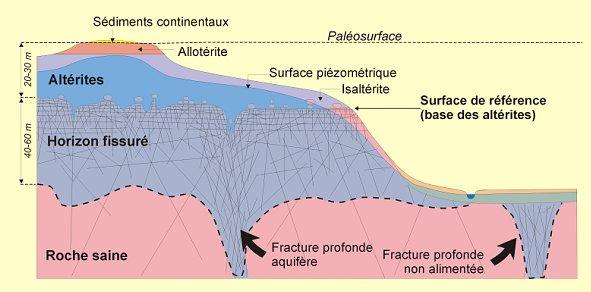

Un modèle conceptuel des propriétés physiques des roches en différents contextes de socle altéré a été élaboré dans le cadre de projets de recherche du BRGM . Il est représenté de manière schématique sur l’illustration suivante :

Schéma conceptuel des aquifères de socle

R. Wyns, 1998 et 2004

Profil d’altération

Un profil d’altération type comprend ainsi, de haut en bas, les horizons suivants :

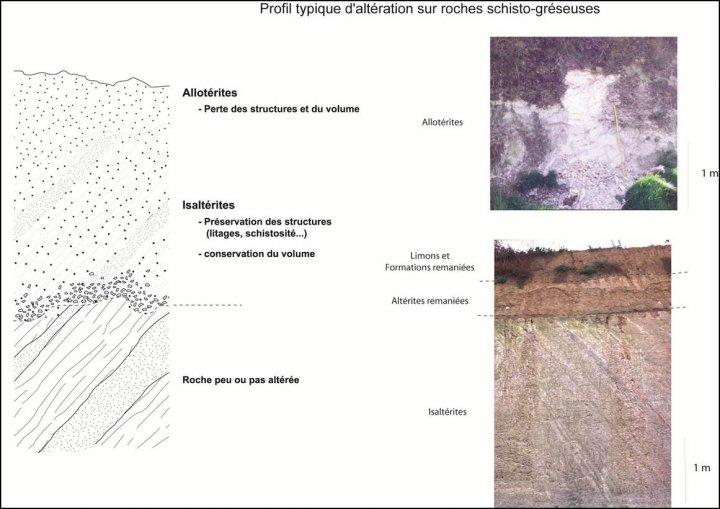

- allotérites (quelques mètres à une dizaine de mètres d'épaisseur) : altérite caractérisée par une réduction de volume par rapport à la roche mère initiale ; la texture de la roche mère n’est pas préservée. En contexte schisteux, il s’agit d’une argile imperméable ; en contexte granitique, il s’agit d’une arène argileuse à faible perméabilité et faible porosité efficace ;

- isaltérites (plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur) : altérite isovolumique où la texture de la roche initiale est préservée. Les éléments chimiques évacués par dissolution sont remplacés par des vides. Il en résulte une porosité importante, permettant à cet horizon de jouer un rôle capacitif vis-à-vis des eaux d’infiltration. En contexte schisteux, cet horizon, à dominante silto-argileuse, est faiblement perméable bien que très poreux. En contexte granitique, il correspond à une arène sableuse beaucoup plus perméable ;

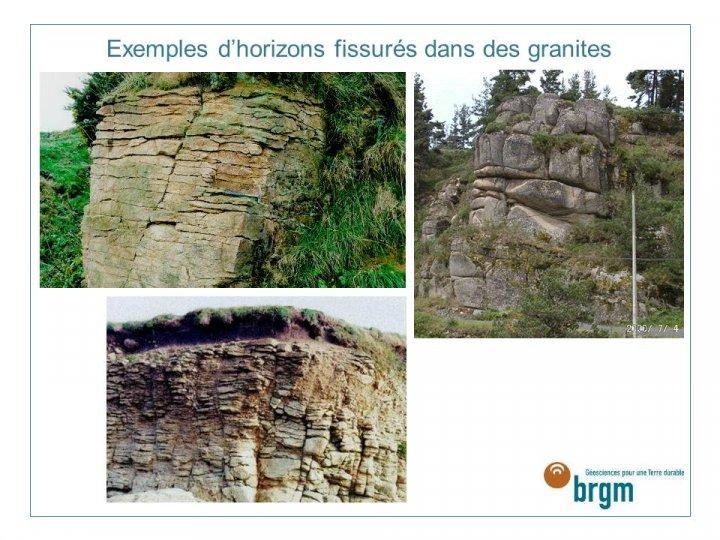

- zone fissurée (40 à 70 m d'épaisseur) : cet horizon, situé dans la partie supérieure du substratum, est caractérisé par une très forte fissuration dont l’intensité décroît vers le bas. Cette fissuration résulte de l’éclatement de la roche sous l’effet des contraintes générées par les changements de phase minéralogique, principalement l’hydratation de la biotite, qui se transforme avec augmentation de volume en chlorite, puis vermiculite, avant d’évoluer vers des minéraux argileux.

Horizons fissurés dans des granites

BRGM

Au niveau des aquifères de socle, un recouvrement peut donc exister : quand elles sont présentes, les altérites sont situées au-dessus de l’horizon fissuré des roches de socle (ces deux couches sont potentiellement aquifères).

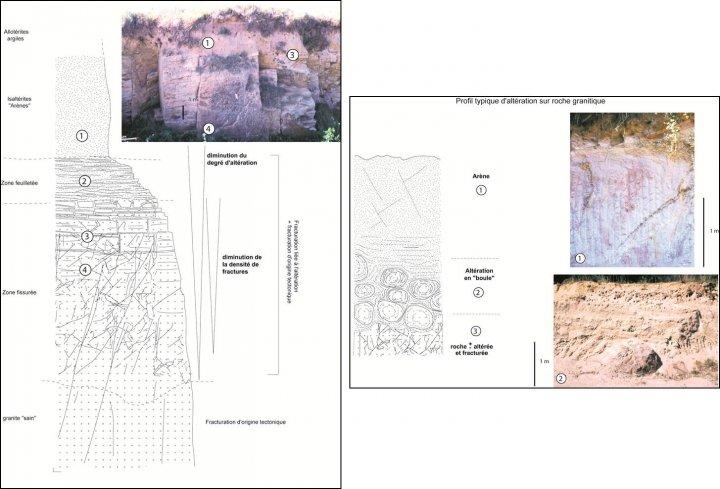

Profils d’altération typique sur roche granitique

Thomas, 1999

Profil d’altération typique sur roche schisto-gréseuse

Thomas, 1999

Types d’altération des roches

BRGM

Cartographie des altérites

Les altérites ont fait l’objet de levés détaillés à l’échelle 1/50 000 (sans distinction allotérites et isaltérites) lors de plusieurs études hydrogéologiques menées en Bretagne par le BRGM entre 1998 et 2008 (Rade de Brest (29), Yar (22), Horn (29), Coët-Dan (56), Dourduff (29), Oust (56), Yvel (56), Maudouve et Noë Sèche (22), Nançon (35), Echelles (35), Gouessant (22), Urne (22), et Bizien (22)), ainsi que sur les cartes géologiques au 1/50 000 récentes.

Les altérites présentent un intérêt non négligeable sur le plan hydrogéologique en domaine de socle. L’amélioration de la connaissance de ces formations (levé homogène à l’échelle départementale ou régionale) permettrait de mieux appréhender les ressources en eau souterraine de socle.

Bibliographie :

- THOMAS E. (1999) – Évolution cénozoïque d’un domaine de socle : le Massif armoricain. Apport de la cartographie des formations superficielles. Thèse Univ. Rennes, 148 p.

- WYNS, R. (1998) - Ressources en eau de la Margeride ouest - PRD 324 - Modélisation de la géométrie (altitude, épaisseur) des arènes granitiques du bassin -versant lozérien de la Truyère (Lozère, Massif Central). Rapport BRGM R 40191, 18 p., 9 fig., 4 pl. hors-texte.

- WYNS, R., BALTASSAT J.M., LACHASSAGNE P., LEGCHENKO A., VAIRON J., (2004) - Application of proton magnetic resonance soundings for groundwater reserve mapping in weathered basement rocks (Brittany, France), Bulletin de la Société Géologique de France, t. 175, n°1, pp. 21-34.

De la géologie aux sols : qu’est-ce que la « maladie tertiaire » ?

Présentation réalisée par Jean-Michel SCHROETTER (géologue régional au BRGM Bretagne) dans le cadre de la Fête de la Science 2015 à Lorient et de la Fête de la Science 2019 au Planétarium de Bretagne (Pleumeur-Bodou).

Jean-Michel Schroëtter nous explique en quelques mots la relation entre la géologie et les sols sur lesquels nous vivons.

Profil d’altération mis en valeur par les travaux sur la N12 au nord-ouest de Rennes

BRGM

Qu’est-ce que la « maladie tertiaire » ?

La « maladie tertiaire » est un concept défini par un vieux géologue breton, le professeur Millon en 1932. Yves Millon a fait le constat que toutes les roches du Massif Armoricain, et donc de Bretagne, étaient ameublies, transformées sur place (in situ) en sables, limons et argiles par les eaux de pluie. Ce sont les fameuses arènes granitiques et les argiles à kaolin. C’est cette transformation des roches qu’il a appelée « maladie tertiaire ».

Et pourquoi tertiaire ?

Car c’est un phénomène nécessitant des climats humides et plus chauds certainement que l’on retrouve à la périphérie du Massif Armoricain enregistrés dans des roches d’âge tertiaire (60 à 50 millions d’années).

Quelles en sont les conséquences principales ?

Les conséquences de la « maladie tertiaire » sont importantes pour la compréhension et l’évolution des paysages bretons. Avec des roches historiquement considérées comme dures, il était admis par exemple qu’il n’y avait pas d’eau souterraine. Grâce à la « maladie tertiaire », les roches « malades » transformées en sables par l'altération ont acquis une certaine porosité qui leur permet de recevoir les eaux de pluie et de constituer des réservoirs souterrains.

Les autres conséquences importantes sont les répercussions sur les risques naturels comme les mouvements de terrain tels que les coulées de boue ou l’érosion littorale. Il existe des conséquences de cette altération plus positives comme la création de gisements d’argiles de classe mondiale : les kaolins de Ploemeur (56).

Pour conclure, quel est le lien entre la géologie et le sol ?

Cette « maladie tertiaire » est en fait un phénomène que l’on connait à l’échelle de la planète : l’altération des roches sous des climats chauds et hydrolysants ; elle est le trait d’union entre les roches profondes qui constituent le soubassement de notre région et l’épiderme superficiel et fragile que constituent nos sols bretons.

Altérites ou latérites ? Pour aller plus loin

Le texte ci-dessous apporte un approfondissement et une vue générale sur le processus d’altération. Il s’agit d’une traduction et d’une vulgarisation d’un article du Dr W. Schellmann (An Introduction to Laterite), par J.-M. Schroëtter (géologue au BRGM ).

Le docteur Werner Schellmann a travaillé sur les latérites dans de nombreux pays tropicaux à l’Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles d’Hanovre (Allemagne).

Historique

Les altérites ou latérites sont bien connues généralement dans les pays chauds, asiatiques ou africains ou encore en Australie.

Largement utilisées en tant que matériau de construction depuis plus de 1000 ans, elles ont été extraites du sol ou du sous-sol et découpées en blocs comme c’est le cas par exemple pour le Temple d’Angkor ou parfois en Bretagne, pour la construction de ferme en terre dont le matériau de base est un mélange d’ altérites argileuses et/ou limoneuses et de paille (les bauges).

Mais c’est à partir du XIXème siècle, que leur intérêt scientifique s’est fait sentir, lorsqu’un chirurgien anglais du nom de Francis Buchanan publia ses multiples observations et résultats d’un voyage le long de la côte occidentale du sud de l’Inde. Il invente le terme « latérite » lorsqu’il écrit en 1807 que ce qu’il a appelé « l’ argile endurcie » … est l’un des matériaux des plus précieux pour le bâtiment. Constituant des masses importantes, sans aucune apparence de stratification, ce matériau repose sur le granite (Malayala) et contient une très grande quantité de fer, formant des tâches d’ocres jaunes et rouges. Dans la masse, tout instrument en fer le coupe facilement, et il est possible d‘y creuser des masses carrées avec une pioche, ou directement de le découper à la forme voulue avec une truelle, ou un grand couteau. Très peu de temps après, ce matériau se durcit comme de la brique, et résiste à l’air et de l’eau, mieux que n’importe quelles briques qu’il avait observées en Inde. Francis Buchanan proposa que le nom le plus approprié soit en anglais latérite, de lateritis qui signifie brique en latin.

Ces déclarations furent le commencement d’un nombre important d’études sur ce matériau étrange. Géologues mais aussi pédologues, minéralogistes, géographes, géomorphologues, ou ingénieurs des mines et de la construction ont participé à la recherche de latérite. Ce grand intérêt scientifique et ces divergences de points de vue ne se sont pas seulement traduits par une forte augmentation de la connaissance, mais par une grande confusion dans la compréhension de base et l’interprétation de la formation des latérites.

Les premières observations de Buchanan montraient que la latérite était un produit de l’altération de d’une roche mère sous-jacente. Dans des études ultérieures, il avait été constaté que la décomposition chimique intensive des roches, était un phénomène répandu dans les régions tropicales qui touchait tout type de roche. De toute évidence les conséquences de cette altération étaient une augmentation de fer, souligné par la couleur rouge-brun des latérites. Mais de nombreux produits d’altération latéritiques ne montraient pas les propriétés décrites par Buchanan comme le durcissement prononcé après séchage rendant possible leur utilisation en tant que brique de construction.

L’augmentation des analyses chimiques sur des échantillons latéritiques a montré cette augmentation typique du fer (Fe) et de l’aluminium (Al) et une diminution de la silice (Si) par rapport à la roche-mère sous-jacente. Ainsi les latérites se sont définies par le rapport Si/(Al + Fe) sans qu’il soit possible d’établir une limite précise latérite/roche mère pour chaque type de roche.

Au cours des cinquante dernières années, les scientifiques ont montré le rôle majeur du mouvement et de la précipitation du fer dissous (accumulation de fer absolue), contrairement à l’interprétation initiale prédominante d’enrichissement par la suppression de la silice et d’autres éléments solubles. Il est supposé que le fer migre vers le haut à partir de couches plus profondes (la théorie au début de l’ascension par capillarité), mais aussi vers le bas depuis le sol sus-jacent et latéralement dans la nappe phréatique , pour précipiter dans la zone de battement de la nappe phréatique .

D’autres scientifiques ont souligné l’origine du fer à partir des zones plus élevées dans le paysage (plateaux, collines basses) et les précipitations dans les parties profondes surtout au pied des pentes. Les géomorphologues ont même suggéré que toutes les latérites formées par de tels procédés et par leurs positions hautes souvent sur des plateaux, ont été causées par une inversion de relief.

Certaines confusions peuvent exister et être faites avec l’utilisation des noms de sol tels que oxisol, latosol ou encore sols ferrallitiques, utiles dans les systèmes de classification des sols internationaux, mais difficilement utilisables pour les géologues qui traitent avec d’épais manteaux de latérites et/ou d’importants gisements de minerais latéritiques (bauxites et latérites de nickel).

En Bretagne, le profil d’altération peut atteindre entre 70 et 100 m d’épaisseur, organisé de façon tripartite de la base au sommet :

- sous la cuirasse très souvent non préservée, les allotérites composées par des argiles et limons d’altération, souvent kaoliniques et tachetées, où la roche mère n’est plus reconnaissable,

- les isaltérites composées de sables et/ou de limons d’altération (fameuse arène typique sur les roches granitiques et pouvant contenir des boules de granites) où la roche mère est reconnaissable mais devenue extrêmement friable,

- et enfin la zone fissurée c’est-à-dire la roche mère affectée par des fissures, fractures et failles d’origine tectonique et accentuées par l’altération chimique. Ces structures tectoniques et tectono-altéritiques sont tapissées par des oxydes de fer (de couleur rouille).

Interprétation moderne

Les latérites sont les produits d’une exposition des roches à des intempéries d’assez forte intensité et de longue durée, tropicales mais qui n’est pas une condition sine qua none correspondant à de fortes précipitations et des températures plutôt élevées à tempérées. La compréhension de la formation des altérites passent par l’analyse des réactions chimiques entre les roches exposées en surface et l’eau de pluie infiltrée. Ces réactions sont contrôlées par la composition minéralogique des roches et leurs propriétés physiques (clivage, porosité ) qui favorisent les échanges roche-eau. Le deuxième facteur pertinent pour la formation des latérites, sont les propriétés chimiques de l’eau qui réagit comme les constituants dissous, la température, le pH, le potentiel redox, contrôlés par le climat, la végétation et la morphologie du paysage.

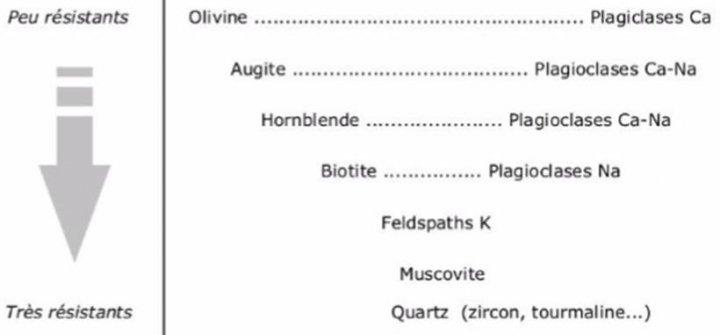

Malgré des précipitations annuelles assez élevées dans les régions tropicales et subtropicales, la répartition dans le temps des altérites varie fortement d’un pays à un autre. La dissolution des minéraux se fait lorsqu’un équilibre chimique n’est pas atteint entre les constituants dissous et l’eau. Les réactions chimiques sont en outre commandées par l’activité de l’eau qui correspond à un mouvement libre de l’eau à l’intérieur de pores rocheux. De plus, les taux de stabilité et de réaction varient d’un minéral à l’autre ; par exemple, le quartz est plus stable que le feldspath. C’est ainsi qu’une classification des minéraux par rapport à leur résistance à l’altération a pu être établi en 1938 par Goldich.

Résistance des minéraux à l’altération

Goldich, 1938

Si l’ensemble des facteurs participant à la formation de latérite sont bien connus, il est difficile d’en déterminer dans l’espace et le temps, leurs parts respectives. La recherche d’informations les plus précieuses sur l’altération, est obtenue par des études détaillées de profils complets d’altération (profils latéritiques), allant de la roche mère inaltérée à la couche de surface fortement altérée. Cependant, un nombre suffisant de profils latéritiques sur différentes roches mères ont été analysés ce qui permet une compréhension claire des processus fondamentaux de la latéritisation.

Les éléments dans les minéraux primaires qui sont libérés, sont : le sodium Na, le potassium K, le magnésium Mg et le calcium Ca ; ils ne réagissent pas avec d’autres éléments et sont éliminés dans l’eau de percolation. Cette dissolution initiale est accentuée par une plus forte acidité de l’eau.

Un pourcentage élevé de la silice Si est également dissoute mais une partie réagit avec l’aluminium Al pour former de la kaolinite ( argile minérale). L’hydroxyde d’aluminium ou gibbsite est formée si la concentration de silice est extrêmement faible en raison d’une évacuation très forte. Le fer Fe est très réactif avec des ions hydroxyles et forme la goethite et l’hématite, qui provoquent la couleur rouge-brun des latérites. Ainsi, le procédé dominante de la formation de latérite est le résidu (ou parent) d’enrichissement en fer et d’aluminium fréquemment par élimination de la silice, des alcalins et alcalino-terreux (Na, K, Mg, Ca). Cette altération chimique correspond à la formation minéralogique de la goethite, l’hématite, la kaolinite et la gibbsite.

L’altération peut se réaliser sous des climats tempérés. Certains appellent ces produits d’altération les « saprolites » car le fer n’est pas aussi fortement concentré que dans les latérites qu’ils supposent « vraies ».

Les latérites rouge-brun sur des granites, des gneiss granitiques, des argiles et schistes sont généralement durcies après séchage, alors que les latérites de basaltes sont généralement friables et présentent une couleur rougeâtre intensive. La latéritisation des roches alcalines (syénites à néphéline, phonolites) aboutit souvent à la formation des latérites très alumineuses (bauxites). Sur les roches ultramafiques (serpentinites par exemple), la latérisation aboutit à des latérites jaune-brun riches en nickel.

L’altération chimique

Tous les latérites sont marquées par un enrichissement en fer et une diminution de la silice et des alcalins et alcalino-terreux. Mais au-delà de ces caractéristiques, la composition et les propriétés des latérites peuvent être très différents et sont fortement contrôlés par les caractéristiques chimiques et physiques de la roche mère. Surtout, le comportement de l’aluminium n’est pas uniforme.

Essentiellement deux groupes principaux peuvent être distingués :

- les latérites de roches mafiques (basalte, gabbro) et de roches ultramafiques (serpentinite, péridotite, dunite), où les teneurs en silice sont faibles et celles en fer plus élevées.

- et les latérites de roches acides, telles que les granites et les gneiss granitiques, mais aussi les sédiments (argiles, schistes et grès ) où les teneurs en silice sont élevées et en fer faibles.

Le tableau suivant montre les pourcentages d’éléments principaux de roches provenant de ces deux groupes et leurs latérites correspondantes. Les pourcentages sont des valeurs moyennes typiques d’échantillons de latérite et de nombreuses roches-mères. Les différences dans les rapports Fe2O3/Al2O3 montrent la différence de produits latéritiques obtenus.

| En % | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Fe2O3/Al2O3 |

|---|---|---|---|---|

| Latérite (granite) | 46,2 | 24,5 | 16,3 | 0,67 |

| Granite | 73,3 | 16,3 | 3,1 | 0,19 |

| Latérite ( argile ) | 39,2 | 26,9 | 19,7 | 0,73 |

| Argile | 56,5 | 24,4 | 5,3 | 0,22 |

| Latérite (basalte) | 23,7 | 24,6 | 28,3 | 1,15 |

| Basalte | 47,9 | 13,7 | 14,9 | 1,09 |

| Latérite (serpentinite) | 67,0 | 3,0 | 5,5 | 12,2 |

| Serpentinite | 38,8 | 0,7 | 9,4 | 14,1 |

La pertinence économique

La portée de l’altération est économiquement significative, surtout pour l’extraction des métaux comme le nickel et/ou l’aluminium.

Les latérites de nickel fournissent actuellement 44% de la production mondiale et constituent 73% des ressources continentales. Dans un avenir proche, elles seront en première position pour la production. Ce minerai est lié à l’altération de roches ultramafiques, où d’importants gisements sont situés, dans des pays tropicaux et surtout en Nouvelle-Calédonie.

Les bauxites sont pratiquement la seule source pour la production d’aluminium. Leur nom leurs vient d’un village du sud de la France « Les Baux-de-Provence » où elles ont été découvertes. En géosciences, les bauxites latéritiques (bauxites de silicate) se distinguent des bauxites karstiques (bauxites de carbonate). Les bauxites karstiques se situent principalement en Europe et à la Jamaïque sur les surfaces karstiques de calcaire . Elles sont également formées par l’altération de couches d’ argile , intercalées avec des calcaires plus ou moins argileux. Leur contribution à la production mondiale de bauxite est aujourd’hui relativement faible.

La plupart sont aujourd’hui des bauxites tropicales de silicate qui sont formées à partir de divers roches silicatées comme les granites, des gneiss, basaltes, syénites, des argiles et schistes. Les grands gisements des bauxites latéritiques sont situés en Australie, au Brésil, en Guinée et en Inde, mais aussi en Guyane, au Suriname et au Venezuela.

Les processus latéritisation peuvent aussi participer à la modification de gisements d’or. Dans les tropiques, la couverture latéritique au-dessus de veines de quartz aurifères décrit un halo d’or correspondant à la dispersion du gisement et qui peut être tracée par l’exploration géochimique.

L’utilisation des altérites en tant que matériau de construction a déjà été mentionnée ci-dessus, mais il existe un secteur pour lequel elles ne sont pas bénéfiques : l’agriculture. La lixiviation entraine en effet un appauvrissement en nutriments situés au-dessus des latérites, auquel peut s’ajouter leur durcissement en périodes sèches qui compliquent l’exploitation agricole. Seuls les sols latéritiques sur roches basaltiques peuvent réduire cet effet et permettre des récoltes meilleures.

Références

- Balan E. et al. (2007) : Inheritance vs. neoformation of kaolinite during lateritic soil formation : A case study in the middle Amazon basin. Clays and Clay Minerals 55, 253-259.

- Bourman, R.P. and Ollier ,C.D.(2002) : A critique of the Schellmann definition and classification of laterite. Catena 47, 117-131.

- McFarlane, M. J. and Bowden, D. J.(1992) : Mobilization of aluminium in the weathering profiles of the African surface in Malawi. Earth Surface Processes and Landforms 17, 789-805

- Malengreau, N. and Sposito, G. (1997) : Short-time dissolution mechanisms of kaolinite tropical soils. Geochom. Cosmochim. Acta 614297-4307.

- Schellmann, W. (1986) : A new definition of laterite : Geol. Survey India Memoirs 120 1-7.

Monographies :

- Aleva, G.J.J.(Ed.) (1994) : Laterites. Concepts, Geology, Morphology and Chemistry. 153 p. ISRIC, Wageningen, ISBN 90-6672-053-0

- Bardossy, G. and Aleva, G.J.J.(1980) : Lateritic Bauxites. 624 p. In : Developments in Geology 27, Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-98811-4.

- Tardy, Y. (1997) : Petrology of Laterites and Tropical Soils. 419 p. ISBN 978-9054- 106784