Forages et points d’eau

En fonction de leur usage, ces ouvrages doivent être déclarés auprès des services de l'Etat.

Captages d'eau souterraine

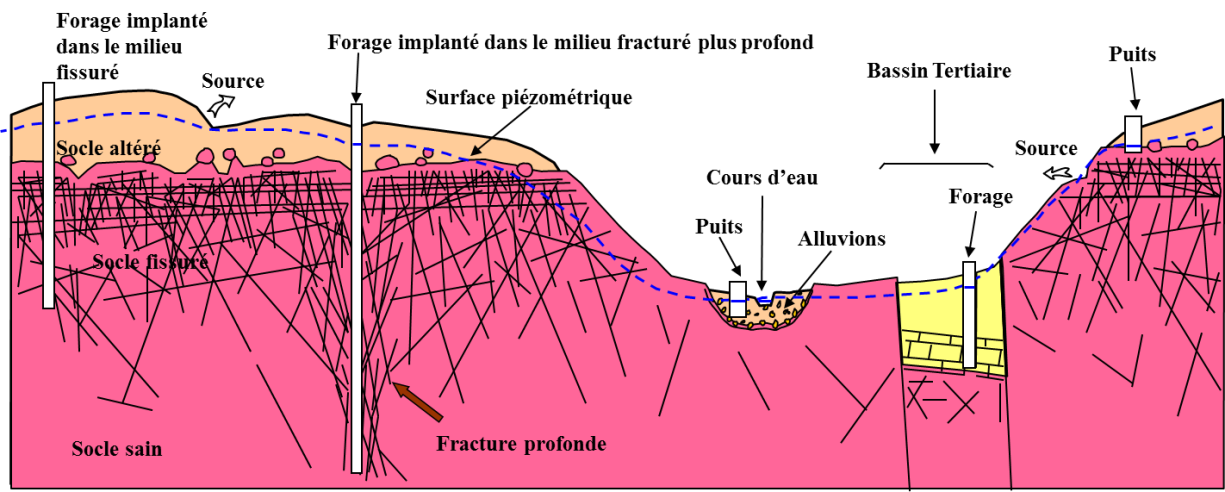

Différents types d’aquifères et de captages en Bretagne

BRGM

Les puits

Les

puits

sont des ouvrages verticaux peu profonds à parois maçonnées et réalisés en gros diamètre.

Traditionnellement, ils traversent les niveaux d’altération des formations du socle sur quelques mètres de profondeur (

altérites

et partie supérieure de l’horizon fissuré) et :

- recoupent le toit de la nappe : les débits sont alors faibles (de l’ordre de quelques m3/jour) et l’exploitation de l’eau repose sur l’effet capacitif de l’ouvrage ;

- ou coiffent des émergences de sources : de nombreuses adductions d’eau potable en Bretagne sont établies à partir de ce type d’ouvrage et les débits journaliers sont très variables de l’ordre de quelques m3 à 250 m3.

Les puits sont très sensibles :

- aux variations saisonnières (maximum de débit en hiver et minimum en automne) et climatiques (baisse marquée des niveaux des nappes en période de sécheresse prolongée, pouvant aller jusqu’à l’assèchement temporaire de l’ouvrage) ;

- à la pollution de l’eau, principalement par les nitrates et les et pesticides.

Puits dans une cour de ferme en Bretagne

BRGM

Les forages

Depuis l’apparition, au milieu des années 1970, des techniques de foration rapide à l’air comprimé (marteau fond de trou - MFT), les forages réalisés dans le socle se multiplient. Le marteau de la foreuse est équipé d’un taillant qui tourne lors de la foration et fonctionne avec de l’air comprimé haute pression qui permet de remonter les déblais des terrains traversés (cuttings) et les arrivées d’eau recoupées en profondeur. Cette méthode de foration est particulièrement bien adaptée aux terrains durs (roches de socle).

Forage au marteau fond de trou (Saint Brice en Coglès (35) - 2007)

BRGM

Tête de forage

BRGM

Les résultats obtenus en termes de débit sont souvent modestes en raison de la nature des écoulements souterrains en milieu de socle, mais ils sont suffisants pour répondre aux besoins locaux. Les débits moyens exploités sont de 3 à 10 m3/jour (cela correspond par exemple aux besoins d’un éleveur ou d’un particulier). S’ils sont implantés dans des secteurs favorables (c’est-à-dire bien fracturés), les débits d’exploitation des ouvrages peuvent atteindre de 250 à 500 m3/jour, ce qui permet d’alimenter une commune de 1000 à 2000 habitants ou de répondre aux besoins des industriels. La plupart des forages bretons puisent l’eau principalement dans les 100 premiers mètres du sous-sol, qui correspond à la zone productrice des aquifères de socle.

Il faut distinguer le débit instantané obtenu en fin de foration (suite à un soufflage), qui rend compte de l’intensité de la fissuration et de la fracturation locale autour de l’ouvrage et le débit d’exploitation pérenne qui correspond au débit que l’on pourra pomper en continu dans l’ aquifère . Ce dernier est toujours sensiblement inférieur au débit instantané.

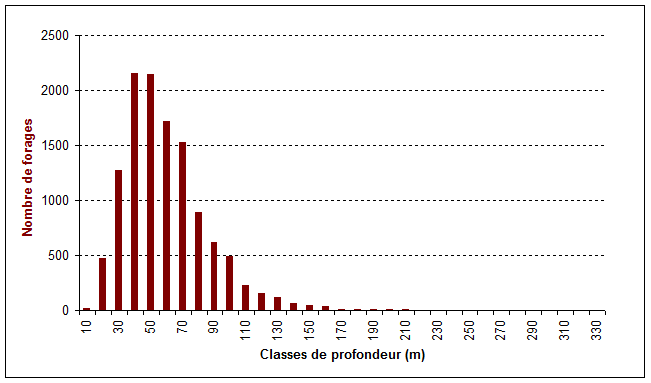

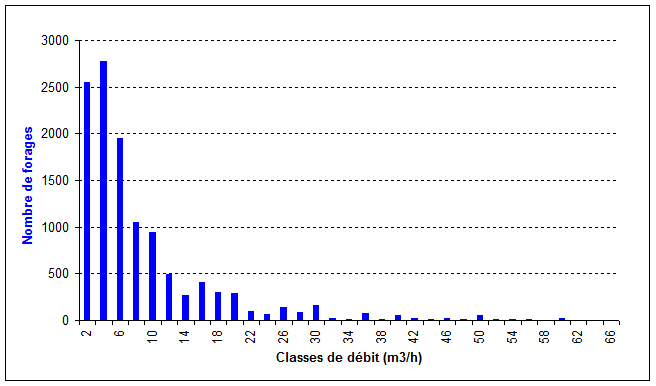

Dans le cadre du projet ANAFORE (Schroëtter et al., 2020), les caractéristiques de 19 684 forages bretons ont été étudiées (profondeur et débit instantané) :

- Les ouvrages ont des profondeurs variant de 1 à 363 mètres, avec en moyenne 62 m. Environ 1 % des forages ont une profondeur inférieure ou égale à 10 m alors qu'environ 11 % ont une profondeur supérieure à 100 m (dont seulement 1 % avec une profondeur supérieure à 150 m).

Classes de profondeur des 12122 forages étudiés dans le programme SILURES

BRGM

- Les ouvrages ont des débits instantanés variant de 0 à 417 m3/h, avec en moyenne 8,4 m3/h. Environ 80 % des forages ont un débit instantané inférieur ou égal à 10 m3/h, alors que 1,8 % ont un débit instantané supérieur à 40 m3/h.

Classes de débit des 12122 forages étudiés dans le programme SILURES

BRGM

Le forage breton moyen fait donc 62 m de profondeur et a un débit instantané de 8 m3/h.

Les sources

Une source est le lieu d’apparition d’un écoulement naturel d’eau souterraine à la surface du sol. Elle est en général à l’origine d’un cours d’eau de surface.

Plaquettes d’informations sur le forage en Bretagne

Face à la multiplication des forages d’eau réalisés en Bretagne et en complément de l’Arrêté du 11 septembre 2003 (fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage , création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration), les Services en charge de la Police de l’Eau ( DREAL et DDTM) ont réalisé, en étroite collaboration avec le BRGM , deux plaquettes intitulées :

- « Le forage d’eau en Bretagne - Conseils techniques et réglementation » (mise à jour en 2024),

- « Forages en milieu littoral - Préconisations pour la réalisation et l’exploitation » (mise à jour en 2022).

Plaquette « Le forage d’eau en Bretagne » (2024)

DREAL Bretagne - BRGM

Plaquette Forages en milieu littoral - Bretagne (© DREAL Bretagne et BRGM , 2022)

DREAL Bretagne - BRGM

Les deux plaquettes abordent les thèmes suivants :

- Prescriptions techniques (cimentation de l’espace annulaire, protection de la tête, margelle de propreté),

- Réglementation pour réaliser un forage (code minier, loi sur l’eau, procédures de déclaration et d’autorisation),

- Critères d’implantation (éloignement à 35 m de toute source potentielle de pollution),

- Procédure d’abandon d’un ouvrage,

- Préconisations pour la réalisation d’un forage en milieu littoral,

- Préconisations en cours d’exploitation d’un forage en milieu littoral,

- Gestion de l’exploitation de l’eau douce sur la bordure littorale.

Bretagne

Bretagne